Киев, слава богу, не обделенный художественными событиями. Некоторые из них выделяются чрезвычайной значимостью.

Например, недавно в одной точке сошлись несколько выдающихся «факторов»: в непревзойденном Музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенков устроена удивительная выставка «Крымский стиль», инициатором которой является известный крымско-татарский художник Мамут Чурлу.

Родился Мамут Чурлу в 1946 году в Узбекистане. Закончил факультет музыковеда Новосибирской консерватории имени М. Глинки, затем - художественный отдел Ферганского училища искусств. В 1986 году вернулся на родину в Крым. В 1995-1996 годах руководил проектом возрождения крымско-татарского народного коврового ткачества. Автор многочисленных персональных выставок как гобеленник и живописец. Член Национального союза художников и Национального союза народных мастеров Украины.

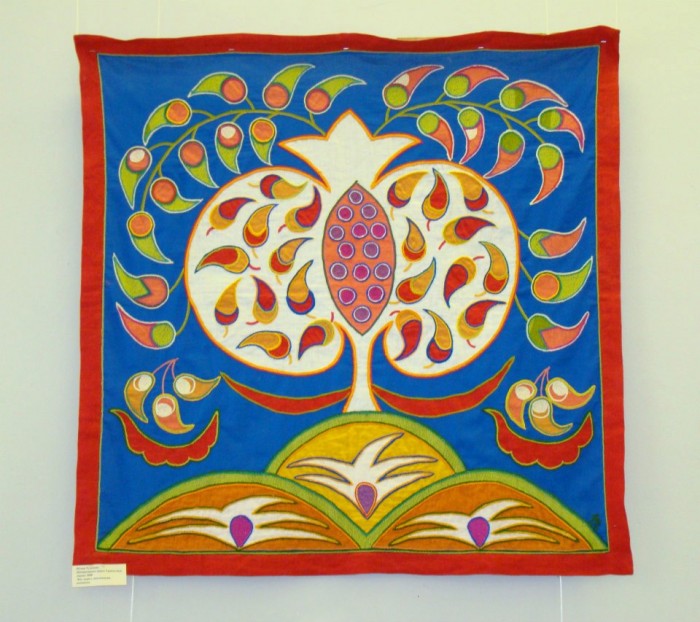

Художник постоянно экспериментирует с материалами и техниками, комбинирует разные виды народного искусства. Впервые использовал традиционный орнамент крымско-татарской вышивки в живописи, станковом шитье, ковродельчестве, постоянно работает над новыми эскизами для керамики и кожи. Мамут Чурлу публикует искусствоведческие исследования разных видов народных ремесел. Летом в 2005 году в Крыму организовал научно-практический семинар по изучению орнаментики крымско-татарской вышивки. Участники, представители разных национальностей, работали с многочисленными материалами, собранными организатором семинара в разных музеях Украины, России, Германии и в полевых экспедициях. Этим был заложен масштабный проект «Крымский стиль» из возрождения духовного наследства традиционного татарского искусства. Результатом стала серия выставок в городах Украины современных произведений в народном стиле, выполненных крымско-татарскими мастерами.

Творческая группа «Чатыр-Даг», созданная по инициативе Мамута Чурлу, поставила целью возродить богатое духовное приобретение крымской культуры, в частности, наладить производство предметов декоративно-прикладного искусства для современного быта.

– Пане Мамут, расскажите, об узловых моментах вашей биографии, благодаря которым Вы стали теми, кем стали.

– Начну с того, что расскажу, как я самостоятельно научился читать, причем, раньше, чем пошел в школу. Дело в том, что взрослые отказывали мне в учебе, в то время, оказывается, существовала такая «метода» или традиция, согласно которой детей-дошкольников нельзя было учить читать, мол, это вредно для здоровья, для умственного развития.

Я перехитрил взрослых: в каждого спрашивал только об одной букве. И в итоге научился читать. Помню, в первом классе, когда все учили буквы, я читал под партой «Степь» Чехова. Учительница меня «застукала» и на перерыве повела в учительскую, где я, плача, клятвенно заверил, что больше этого безобразия не будет. Я, конечно, не перестал этим «безобразием» заниматься, думаю, то, что я научился читать, стало первым переломным моментом, я глотал все, что попадало в руки. В доме были только две книги моих старших сестер: «Интересная математика» и «Интересная алгебра» Перельмана, которые были мной «изучены» вдоль и поперек без возможности что-то понять. Выход нашелся, когда я повадился ходить в городскую детскую библиотеку. Она располагалась рядом с нашим домом, и я не вылезал оттуда, «перемолол» очень много разных книг.

Потом в моей жизни было немало парадоксов, которые стелили путь закономерностям. В настоящее время я художник, а образование у меня музыкальное: музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория (я - музыковед). Эти навыки не остались не востребованными. Но об этом ниже.

Поворотный момент в сознательности состоялся во время учебы в Новосибирской консерватории. Еще до вступления в консерваторию я очень увлекался изобразительным искусством, собирал художественные альбомы, книги. В стране - хрущевская оттепель (60-ые годы). Появилась информация о полотнах художников - импрессионистов, постимпрессионистов. У меня было большое желание посещать художественные выставки. В первые же месяцы учебы в Новосибирске я познакомился с творчеством чудесного художника-акварелиста Николая Грицука, он, вероятно, из тех украинцев, которые когда-то были высланы на Дальний Восток, воевал в Сибирской дивизии, потом война закончилась и я вступил в Текстильную академию в Москве и начал заниматься декоративной живописью. Мне она очень понравилась. Его работы оказали на меня такое мощное влияние, что я нестерпимо захотел стать художником, я понял - это мое. Начал рисовать композиции, завел знакомства с художниками, с их детьми, которые тоже рисовали -, чтобы что-то понять, почему-то научиться.

– Мечта, как говорят, повела.

– Да. Однако после окончания консерватории надо было зарабатывать на хлеб, слезть из шеи родителей (на то время папа остался один, мама умерла). А мне приспичило пойти в художественное училище: поехал в Москву. Но Бог-руководитель остановил. Когда я летел в самолете, у меня на ногах появились жуткие фурункулы, по Москве я уже ходить не мог, то есть на моем пути возник "знак запрета". Выехал в Ташкент к сестре, быстро вылечился, понял, что должен быть в Средней Азии, недаром же в Москве у меня текла кровь с ног, все, прошу прощение гноились, шрамы доныне, - из-за того, что не туда пошел, неправильно сделал.

Вернулся в Фергану (Узбекистан), куда во время войны были депортированы мои родители. Я, кстати, родился 1 марта 1946 года, я так понимаю: родители «запроектировали» меня, когда закончилась война, в конце мая, в них появилась надежда на лучшую жизнь, отец просил у Аллаха сына (у меня уже были две сестры).

В родном музыкальном училище я начал преподавать историю и теорию музыки, стал посещать художественную студию, подружился с профессиональными художниками, рисовал этюды на природе. И «поворотный момент» сработал. В музыкальное учебное заведение пришел приказ превратить его в училище искусств: открыть в нем художественное и хореографическое отделение. Директор-узбечка была невысокого культурного уровня, ей эти заботы не нужны были, она не хотела ничего менять, а я хотел этого, лез из кожи: нашел педагогов, необходимы гипсовые слепки, оборудование... Она говорила: «Того нет, этого нет», а я сообщал: «Это есть, и то есть, то есть... пожалуйста, открывайте заведение». В итоге вступил на новоиспеченное отделение оформителей (по принципу буддийского монаха: ты нужен здесь), рядом со своими же студентами опять стал студентом в тридцать лет, в советское время это была последняя вековая черта для получения очного образования, я использовал последний шанс. Директриса была против, потому что не хватало кадров, преподавателей музыки. Но хотя я рассчитывал, что буду работать и учиться, она поступила жестко - уволила меня, оставила только студентом. А у меня семья, ребенок.

– Как же Вы выкрутились?

– К счастью, я уже преподавал в первой в Фергане детской художественной школе, даже не имея художественного образования. Творчество детей меня многому научило, потому что дети поражающе талантливые. В то время появилась новая система обучения западного образца, до того учили рисовать методом копирование предметов, так лучше заниматься с достаточно взрослым детьми, а с детства нужно развивать фантазию, учить обладанию материалом, цветом.

Благодаря новой программе дети сразу начали делать гениальные произведения, а я с таким рвением развивал этот дидактично-методический материал и приобщал воспитанников к мировому художественному опыту, что они убегали из дома, школы, потому что сразу становились гениальными художниками, им ничего другое будто уже не было нужно. 10-12-летние дети начинали вступать в конфликт с семьями, обществом. Это, конечно, была моя ошибка. Я не изучал еще вековую психологию. Родители начали забирать детей из моей школы, вводили подальше от этой «заразы». Оставались пацаны из неблагополучных или неполных семей, в обычных школах они все равно не учились толком, а у меня становились гениальными ребятами, - из них, кстати, и вышли очень интересные, в настоящее время известные (я следил за их судьбами, был наставником) в Средней Азии художники.

После окончания училища я два года в нем же выкладывал композицию, кстати, самый сложный предмет.

Вот такой крутой поворот, наверное, самый серьезный, я осуществил в тридцать лет, поменяв профессию. Хотя сначала даже не знал, чем буду заниматься. Мои педагоги-приятели Юрий Абоимов и Василий Крылов были монументалистами, люди, между прочим, моего же возраста, один закончил Ташкентский театрально-художественный институт, второй, - Московский художественный (Строгановський) институт, оба работали в Фергане в Художественном фонде, брали меня помощником на выполнение монументальных работ, я им помогал и учился одновременно. Однако определенное время не мог определиться: чеканил, занимался росписью... И, естественно, случился очередной поворот. Приехала художница, с которой я когда-то в студию ходил, она закончила на то время Фрунзенское художественное училище, текстильное отделение, привезла свои красивые гобелены, мне они очень понравились, я попросил: «Покажи, как делать». Она буквально за двадцать минут что-то показала, вскоре я начал их ткать один за вторым. Таким образом, выбрал направление в профессии - ткачество, гобелен. Они были интересны также тем, что в то время в искусстве свирепствовала идеология-цензура, живописцам, скульптурам приходилось втискивать себя в социалистический реализм, а в текстиле ты мог быть декоративным, абстрактным, разным.

Тогда я уже неплохо знал мировую культуру, моя библиотека вмещала все: от древности к современности, я был осведомлен с новейшим искусством, опыт уже позволял создавать тонкие абстрактные и декоративные композиции. Студентом я начал участвовать в художественных выставках, которые организовывало в Фергане творческое молодежное объединение, нас чудесно принимали, мы повезли работы в Ташкент, там сделали большую выставку, на котором Министерство культуры закупило все мои работы.

Когда я уже заканчивал училище, в Ташкенте проводили всесоюзную молодежную выставку, это было одно из весьма престижных нечастых мероприятий, попасть на эту выставку любому художнику было очень трудно. Строгий деректор выставки скрупулезно отбраковывал работы, оставляя только наиболее интересно, а привозили работы художники из всего Советского Союза, в том числе из всего Узбекистана. Художники, которые брали участие в трех всесоюзных выставках, могли стать членами Союза художников СССР, а в эту цеховую организацию попасть в то время было очень сложно. Из всех художников Ферганы, в том числе с высшим образованием, прошел со своими работами только я один.

– Следовательно, еще один узловой момент.

– Тогда я уже делал объемные работы, интересно экспериментировал, разные техники придумывал, варьировал естественные мотивы. Десять лет занимался успешно текстилем, - после окончания училища пошел работать в Художественный фонд, оформлял интерьер больших зданий: заводов, профилакториев, клубов, организаций, учебных заведений. Сам проектировал, сам воплощал и таким способом зарабатывал на хлеб. Эта ниша не была занята, наверное, через трудоемкость работы, намного проще было рисовать картины, они быстро создавались и вместе со скульптурой очень высоко оплачивались.

– Тогда главным кормильцем был лукич.

– Конечно, такое прозвище имел у художников Владимир Ильич Ленин, его изображения постоянно заказывали. Я, к счастью, создавая гобелены, никогда не отбивал в своем творчестве социалистическую идеологию, не занимался политической темой и горжусь этим, я имел возможность свободно выражать свои мнения, чувства, свою любовь к природе, людям.

Очень много путешествовал по горам, ездил в экспедиции, край - интересный, колоритный, без конца фотографировал природу, объекты народного творчества, потом воплощал свои впечатления в материале: в нитях, красках, сюжетах, композициях. В том была моя свобода, мое счастье, и за это еще платили деньги. В советское время я практически жил так, как живу и теперь: создавал работы, и на это содержал семью, то есть не зависел от цензуры. В перестройку я вступил в 1980 году, когда закончил родное училище во второй раз, из этого момента в моей жизни почти ничего принципиально не меняется. Десять лет я жил как свободный предприниматель при Художественном фонде. Свободная жизнь художников, с которыми я познакомился в Новосибирске, меня очень привлекала, они были свободными людьми, даже когда выполняли какой-то заказ, им не надо было выходить на работу в определенное время, при том за результат труда им платили неплохие деньги.

– Каким образом Вы перебрались в Крым?

– Поистине узловой момент в жизни! Впервые я попал в Крым в 1987 году, раньше никогда не был на родине предков. На то время я уже был известным художником в Узбекистане, в отрасли гобелена практически работали два-три лица на всю республику, мало было специалистов. Союз художников СССР (монополист из выполнения всех художественных работ и владелец достаточно больших финансов) отправил меня в командировку на два с половиной месяца в составе всесоюзной творческой группы из мине-текстиля на свою базу - к Дому творчества имени Коровина в Гурзуфи. Оплачиваются дорога, отдельная комната, питание. Принцип простой: творчески работаем, потом - выставка. В группе были специалисты по всему Советскому Союзу, тогда, в частности, я познакомился со своими украинскими коллегами, с которыми доныне дружу, это Наталья Пикуш из Киева, Ольга Парута из Львова.

На общем фоне я достаточно неплохо выглядел, успел сделать столько работ, что мог бы за всех, наверное, выставить. Но главнее всего, я познакомился с Крымом, его природой, культурой, нас возили в Ханский дворец, я увидел татарское искусство, о котором не знал абсолютно ничего, но понял, что оно (поскольку мог сравнивать со среднеазиатской культурой), интересное, высокое, достойное изучение и развитию, для меня это имело очень большое значение.

В то же время столкнулся с подлой национальной ситуацией. Своеволие началось сразу около трапа самолета в Фергане.

Перед тем, как лететь в Крым, я должен был попасть в Ташкент, чтобы взять в Союзе художников соответствующие документы. В Ферганском аэропорте суетились какие-то странные люди в гражданском, в зале регистрации - тоже, милиционер во время посадки спросил: «Куда летите»? Я ответил: «В Крым». Он покраснел, схватил мой билет, куда-то меня потянул: «Идем», около регистрации сказал что-то какому-то старому в гражданском, тот сказал, что я не имею права некуда ехать, должен сдать билет, и дальше в таком духе. Одно слово, Кагебисты.

– Их обеспокоило, что крымский татарин летит в Крым?

– Несомненно. В то время национальное движение устраивало митинги, демонстрации - в Москве, Крыму, из-за этого татар никуда не пускали, не принимая во внимание цель и причины поездок, я, например, ехал в командировку, меня провожали друзья-свидетели. Все это было отвратительно и бессмысленно, я сразу сдал билет, сел на поезд и утром уже был в Ташкенте. В Союзе художников поднял шум, и меня не осмелились в аэропорту хватать, задерживать. В Крыму пассажиров из всех самолетов разделяли на «больных и здоровых» (то есть на «белых и черных»): проверяли паспорта и под видом карантина задерживали крымских татар и куда-то отводили, а остальные выпускали из накопителя на территорию аэропорта. Меня выручил командировочный документ, благодаря которому я оказался «здоровым».

Дорогой к Гурзуфа люди смеялись, показывая на какие-то карантинные полосы, я спросил: «А что за болезнь здесь появилась»? «Болезнь кроликов», - ответили. Под видом карантина останавливали любую машину и, если в ней были татары, заворачивали назад. Вот так я непосредственно столкнулся с преследованиями по национальному признаку.

В Гурзуфе познакомился с культурой Крыма, с политической обстановкой, все это на меня оказало огромное влияние. Моей соседкой была художница из Москвы, тоже текстильница, но она писала картины, ее стиль, манера и принцип работы мне были очень интересны, - как художник прикладного искусства она умела очень упростить пейзаж, стилизовать, от этого он становился чрезвычайно выразительным. Я попробовал в таком же ключе: выходил на натуру и писал стилизованный пейзаж, а не просто изображал, копировал. У меня стало получаться.

Когда вернулся в Фергану, покинул текстиль и увлекался только живописью. Это был поворотный пункт моего творчества. С планшетом я ходил различными путями от кишлака к кишлаку, и метод стилизации помогал мне любой мотив, казалось бы, и невзрачный, превращать во что-то значительное, ценное, очень интересное. Нынешняя реалистичная школа учит, вообще-то, простых вещей, которые стали банальными из-за того, что все (начиная с передвижников) повторяют их миллионы раз.

– А Вы зашли из другой стороны?

– Да. Разработал свои подходы и приемы, выходила оригинальная живопись - маслом на бумаге, а у него своя поверхность, своя фактура.

Через полгода меня пригласили устроить выставку в Русском драматическом театре в Ташкенте. Вместе с текстилем я привез еще и картины, это было достаточно неожиданно для всех, половину произведений сразу закупило Министерство культуры, половину - первые предприниматели, кооперативы, повезли продавать в Москву, в Париж, коллекционеры из России заинтересовались.