Старые пленки, к которым прикоснуться можно разве в перчатках, а просматривать под пристальным надзором архивиста, ожили на большом экране.

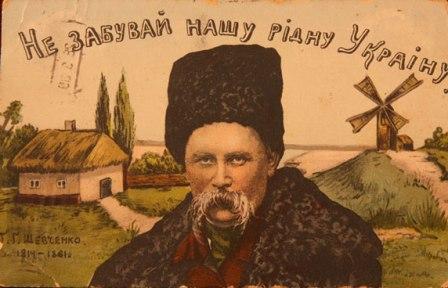

Как Шевченко прославляли 1918 году, во времена, когда его поэтические строки не могла ухватить беззвуковая камера? Как праздновали его день рождения во времена Хрущева или Сталина? Пользовались ли именем патриарха ради прославления «светлых идеалов коммунизма»? В столичном Доме кино на экране, в разы больше за монитор видеокомнаты архива, показали цикл документальной шевченкохроники с 1918-го по 1964 года.

«В каком маразме мы жили!»

Государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного выступил в качестве организатора таких сеансов. «Фрагменты этих фильмов вы можете увидеть на телевидении, но полную версию, не вырванную из контекста, — только во время визита в архив. Таким образом мы фактически упрощаем эту задачу, потому что предоставляем хронику для зрителей открыто».

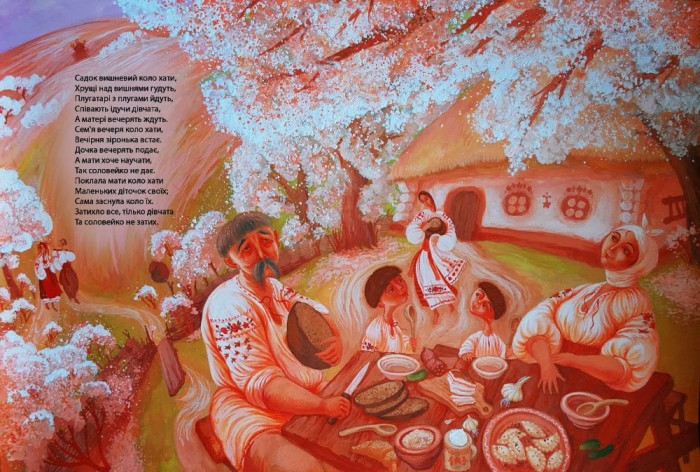

В частности, на большом экране заснятые многочисленные официальные выступления политических деятелей и писателей на годовщинах рождения и смерти Тараса Григорьевича, открытия памятников и музеев в Киеве, Харькове, Каневе и тому подобное. Исторические сюжеты о нелегком жизненном пути мастера постоянно перемешиваются с хроникой «того» нынешнего времени, где чувствуется откровенная пропаганда. Эффект от такого кино, по крайней мере сейчас, предсказуемый — хочется еще. Ведь страницы истории на кинопленке, вероятно что, самый легкий и захватывающий способ потреблять эту историю, а заснятые кадры не перепишешь, как учебники.

Первого показа было достаточно, чтобы председатель Национального союза кинематографистов Сергей Тримбач дал согласие на цикл сеансов. Продолжение уникальной хроники, связанной с именем Шевченко, теперь уже, начиная с конца 60-х годов и до 1991-х (последняя документальная хроника о Кобзаре), а также художественные фильмы, в частности «Капитанша» (в 1987 г.) с Богданом Ступкой и фильм-опера «Наймичка» (в 1964 г.), покажут в феврале.

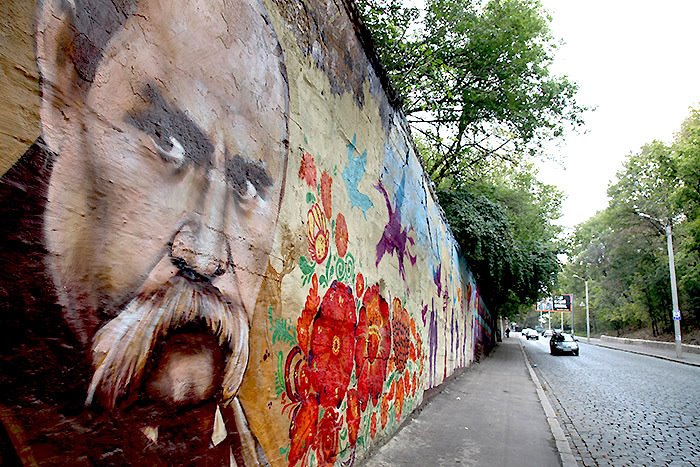

«По своему настроению, первые фильмы, еще до 1950-х годов, у меня вызывали ужас, — делится после просмотра господин Тримбач. — В каком маразме мы жили! Конечно, и после 1950-х эта пропаганда ощутимая, зато там более живая подача, дикторская интонация, поэтические образы. В то же время параллели с большим социализмом и Шевченковским мировоззрением. Но все, кто читал Шевченко, знает, что это абсолютно чужая ему мифология!». Сергей Тримбач добавляет, что такая хроника актуальная и в наши дни: «Нас пытаются сейчас повернуть обратно к тем временам, начнут преследовать за так называемую клевету. Следует возобновлять память, Шевченко в свое время это все предрекал».

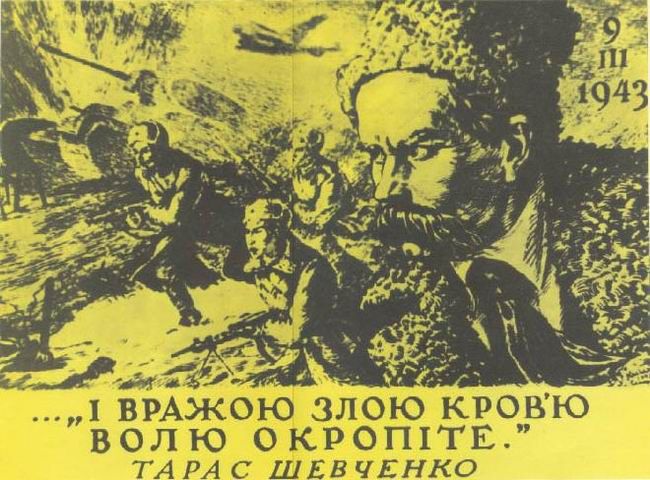

Сталин вместо Шевченко

Об актуальности таких кадров, как образовательной, так и мировоззренческой, заверяет и политолог Института искусствоведения, которое исследует кинопропаганду в художественных стилях, Андрей Дорошенко. «Такую патетическую интерпретацию и широкое использование метафор сейчас активно используют в документалистике в Европе. Современные авторы интересуются интерпретациями и кинонаративом, в том числе и советской тоталитарной эпохи, частично из художественных интересов. В то же время использование образа кумира нации как политического рычага также есть. Чем более бездарный политический лидер, тем активнее идет попытка позаимствовать чужую славу, выкупаться в ней хорошенько», — констатирует Андрей Алексеевич.

В поддержку его слов Сергей Гальченко, известный шевченковед, заместитель директора Института литературы НАНУ, вспоминает, что на открытии музея Шевченко в Киеве в 1949 году политическое влияние пытались привить даже в мемориальных стенах. «В холле музея просто перед входом знаете, чей бюст стоял? Не Шевченковий, а Сталина, — вздыхает господин Гальченко, — пока за времен Хрущева его велели потихоньку убрать».