В девятый раз состоялся Форум национальных кинематографий стран, которые входили в состав СССР

Вы можете вспомнить, когда в последний раз видели фильм, сделанный в Литве или Эстонии, Грузии или Армении, Киргизии или Узбекистане? Разве когда-либо промелькнет что-то подобное на телеэкранах, да и то из далекого уже советского прошлого. В большинстве из нас живет стойкое ощущение, что кино во всех этих странах умерло и уже не воскреснет. Как, собственно, и в Украине. Но что там зрители, когда и сами кинематографисты зачастую говорят о том, что наше кино является мертвым и ему уже не подняться. Скажем, в недавней телепрограмме «Я так думаю» (Студия «1+1») режиссер Максим Паперник заявил, что нет у нас кино и давно уже, особенно на киностудии имени Довженко, клепали киностихотворения, и все худшие, и все худшие. По-видимому, клиподел только и видел из прошлого отечественного кино, что «За двумя зайцами» Виктора Иванова — не случайно же сделал телевизионный ремейк фильму, украсив его Веркой Сердючкой и Галкиним из Пугачевой. Большинство наших режиссеров вообще трудно представить себе в кинозале — их не видко не только в кинотеатрах, но и на пересмотрах в Доме кино. Из невежд редко выходит что-то путевое, поэтому и имеем такую режиссуру, которой она является в настоящий момент в игровом кинематографе.

Украина. Скромно и безвкусно

А кинофестивали и организуют прежде всего для преодоления невежества. Московский Форум (форум, как известно, у давних греков — это площадь, где и торговали, и многолюдные собрания устраивали) прежде всего — так как ежегодно показывает то, чего не увидишь так нигде (разве еще «Киношок» в Анапе собирает подобную коллекцию фильмов). Его проводит Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии — каждый раз более сильного сопротивления Русского кинематографического союза во главе с Никитой Михалковим. Года три назад россияне демонстративно вышли из Конфедерации, протестуя против несправедливого, на их взгляд, распределению имущества после распада СССР. И пошло-поехало. В итоге Форум каждый раз больше страдает от скандальных нападений и обвинений, его московская прописка под все большим вопросом. Михалков енд компания даже сделали попытку (неудачную!) клонировать этот фестиваль... К Дому кино теперь, конечно, нельзя. Огромное помещение Киноцентра на Красной Пресне продано, следовательно в первый раз фестиваль проводился в помещении прежнего Госкино СССР (затем России), в настоящее время Минкультуры Российской Федерации. Минимум прессы, хотя ведущая московская кинокритика достаточно охотно посещала пересмотры.

Я не случайно вспомнил недавнюю телепрограмму, во время которой миллионы зрителей могли употреблю увидеть, как наши кинематографисты ссорятся между собой — невкусно и неинтеллигентно. В чем-то подобная ситуация и в Москве, невзирая на то, что там снимается намного больше фильмов. Во время Форума ежедневно проводились «круглые столы», и пришлось услышать о конфликтах и в других странах. Скажем, казахский режиссер Серик Апримов (он принадлежит к среднему поколению) сердито заявил о том, что лучше бы ликвидировать государственную студию «Казахфильм» — тогда кино начнет развиваться по-настоящему. А аксакалов от кино готовый взять на свою студию и платить им пенсию. Чтобы только не мешали, чтобы не пытались возродить советские способы киноведения хозяйства. Похоже на наши дела, не так ли? Вышли мы все из коммуны...

Украина в этот раз была представлена скромнее обычного. Из неигрового кино взяли только фильм Романа Ширмана «Опасно свободный человек», в котором раскрыт образ выдающегося режиссера Сергея Параджанова — тот же, какой он сам рьяно продуцировал, выдумывая самые фантастические версии собственной жизни. Анимацию презентовали две очень сильных картины — «Засыплет снег дороги» метра Евгения Сивоконя и «Пьеса для трех актеров» 28-летнего студента Александра Шмигуна. Последний фильм, кстати, уже приглашено на несколько международных фестивалей (в том числе в Нанси, анимационный Канн), специалисты говорят о нем с захватом. Вот что значит школа, в данном случае во главе ее именно Евгений Сивокинь — даже при примитивной технической базе она рожает настоящих художников.

А вот программа игровых украинских фильмов в этот раз разочаровала участников Форума. Отборная комиссия решила представить Украину работами молодых режиссеров — тех же, которые принимали участие в реализации проекта «Любовь, — это...» (напомню, идет речь о цикле лент на заданную тему, снятых в прошлом году). Однако и «Олигарх» Алексея Росича, и «Панна» Костя Шафаренко, и «Мечта» Аксиньи Куриной вызывали претензии. Они касались прежде всего неумения изложить историю, обнаружить в предложенном жизненном материале образный потенциал. Короче говоря, режиссеры не доказали свою профессиональную возможность. И только «Кристина и Денис танцуют танец бондарей» Дмитрия Попова немного смягчил общее впечатление. Хотя ради справедливости скажу, что этот неуспех объясняется и неудачным выбором отборочной комиссии. Из той же программы «Любовь — это...» они проигнорировали хорошую ленту «Кофеман» Александра Итигилова. Не взяли и «Путеводитель» Александра Шапиро — фильм несколько раздражающий, так, но более интересный заявленных. В итоге создалось впечатление, что новое режиссерское поколение в Украине достаточно невыразительно...

Проблемы — для всех одни

Что же другие кинематографии? Практически везде проблемы, которые напоминают наши, украинские. Очень мало делается фильмов для кинотеатрального показа. В то же время лучше выглядят дела с продуцированием телевизионной и видеопродукции, прежде всего неигровой. Уровень последней продолжает оставаться традиционно высоким в Латвии, скажем, Киргизии ли. Общую заинтересованность вызывал фильм живого классика Герца Франка «Безумством, Нимеччино» (Латвия-Германия). Как и все последние ленты выдающегося мастера («Флешбек», «Дорога Джульетта»), он обозначен личностными интонациями, это рассказ от первого лица. Нас знакомят с несколькими выходцами из прежнего СССР, этническими евреями, которые проживают в Германии. С их помощью Герц попробовал разобраться, почему евреи едут жить к стране, где еще совсем недавно, в годы войны, господствовала антисемитская, людоедская идеология. Не всегда можно понять логику подобных поступков. Однако автор придирчив, он стремится открыть сущность дела. В частности, зрители фильма выясняют, что Германия для евреев — это земля предков, а не просто одно из европейских государств с комплексом вины перед народом, который она, под руководством Гитлера, уничтожала всеми возможными средствами. К сожалению, не все персонажи ленты в одинаковой степени интересны, что снижает ее уровень.

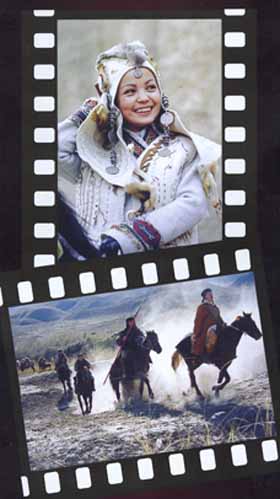

Симпатичным кажется и киргизский фильм «Похищение невест». Здесь так же взгляд со стороны, поскольку его снял чех Петер Лом. В целом-то он ученый, с дипломом из политической философии Гарвардского университета. В Киргизию приехал изучать явление похищения невест... И сначала это были съемки для научного исследования. Узнавали, где должно состояться похищение, и — снимали. Договорившись, понятное дело, о присутствии камеры. Следовательно люди даже немного подыгрывают в камеру. А затем Лом врасплох решил сделать документальный фильм. Конечно, показывать его в Киргизии запретили. Во время обсуждения на Форуме тоже вспыхнула дискуссия: ли является моральным вот такой метод съема, ведь люди перед камерой не подозревали, что снимается то, что увидят далеко не только ученые мужи?

Встреча разных цивилизаций и культурных кодов — в настоящее время весьма интересный предмет. Скажем, в узбекском фильме «Колыбельная» Кирилл Султанов повествует о православном монастыре под Ташкентом. Там работают и служат Усадьбу женщины славянского происхождения. Сказ интересен тем, что автор достигает неожиданного эффекта: перед нами появляется кое-что патетическая лента о... преимущества колхозного жизнеустроя. Ну действительно, монастырская жизнь так напоминает колхоз. Россиянка Алина Рудницка в «Сельских уроках» также показывает женщин, которые обратились к религии, — вот только взгляд ее значительно более трезв. Жизнь в селе чрезвычайно тяжелая, и так хочется иллюзий, так хочется веры.

И на экране, и во время дискуссий участников Форума неизменно возникала тема сохранения себя в мире, который на глазах превращается в огромное глобальное село, где все одинаковые. Хотя далеко не все боятся этого. «Когда уровень моей жизни и комфорта будет таким, как на Западе, — я не против!»— выкрикивал один из славных представителей Центральной Азии. А все же в работах казахских или киргизских режиссеров прослеживается четкое желание предоставить мировые доказательства собственной идентичности. Скажем, в «Охотнике» Серика Апримова (Казахстан), где прозаичный, на первый взгляд, герой медленно приобретает черты мифологического персонажа. В то же время миф укоренившийся в современном быту, реалиях современной жизни. Подросток возмущен поведением своей матери и убегает от нее в горы — не Бог знает какая новация вот такая история, не так ли? Однако высокая кинематографическая культура позволяет режиссеру просветить универсалии жизни казахской провинции, в то же время не потеряв реальность. Она здесь полностью конкретная, вплоть до достаточно откровенного показа интимных эпизодов. Ба, даже больше — здесь можно, скажем, увидеть секс на кону, который мчит степью. Никогда не пробовали?

Опытный киргизский режиссер Бакит Карагулов во второй раз в своей биографии обратился к известному роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок». Фильм «Плач матери о манкурта» повествует легенду о том, как людей одного из племен превращают в зомби, манкуртов, лишенных памяти даже о собственной матери. Достаточно эффектно в постановке и так же бедновато в интеллектуальной оснастке. Простенькая история и в таджикском фильме «Овора» (или «Те, которые блуждают») — традиционное патриархальное село, милые детишки и старушки... Однако за этим — достаточно страшная реальность: почти все мужчины направились куда глаза глядят, в Россию, на заработки. Чем-то напомнило Украину, особенно же Западную.

Белорусы более привычно чувствуют себя на материале военной жизни («Еще раз о войне» Петра Кривостаненко), латвийцы тяготеют к раскрытию новейших коллизий с помощью культурных универсалиев (блестящая картина Виетруса Кайришса «Ромео и Джульетта», где актеры репетируют классическую пьесу и добывают знание о самих себя), венгры (был и их фильм «Сезон» 33-летнего Ференца Терека) обнаруживают традиционную для себя безжалостность в анализе современной жизни и современной морали. В чем-то похожей является безжалостность 30-летнего Илье Хржановского в уже известном (прежде всего, призами Роттердамского фестиваля) фильме «Четыре». Изобретательный, достаточно сложно, причудливо изложенный лабиринт жизни современного человека. Героиня ленты приезжает из Москвы на похороны сестры в село и застает там содом и Гоморру. «Распалась связь времен» — буквально так. Там, где латышский режиссер попробовал усмотреть сцепление времен, россиянин стал на точку зрения шекспировской констатации.

Ну а на закрытии показали новую ленту молодого украинского режиссера Тараса Томенко «Пересохшая земля» (это притча, достаточно изобретательная за пластичным решением) и новый фильм Алексея Балабанова «Жмурки». Постановщик «Брата» и «Войны» в этот раз вволю «поприкалывался», играясь в игру с нотами тарантиновского кино. Из сотню экранных трупов и нескольких очень профессиональных актерских работ (Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин...). На грани фола — как водится в сегодняшнем кино.

На Форуме не присуждают призы. Призом является то, что ты смог увидеть живое, настоящее кино. Поневоле возникает вопрос: почему же зрители лишенные возможности видеть это кино? Адресуем его к посольствам и культурным атташе, к тем, кто занимается распространением культурных текстов. Ну не Голливудом единственным должна жить наша душа. В мире есть и другие чудеса.

Москва — Киев.

Сергей ТРИМБАЧ