Это очень неудобный роман для тех, кто не подчиняется писаным и неписаным законам, и в то же время эликсир для каждого, кто живет честно от зарплаты до зарплаты.

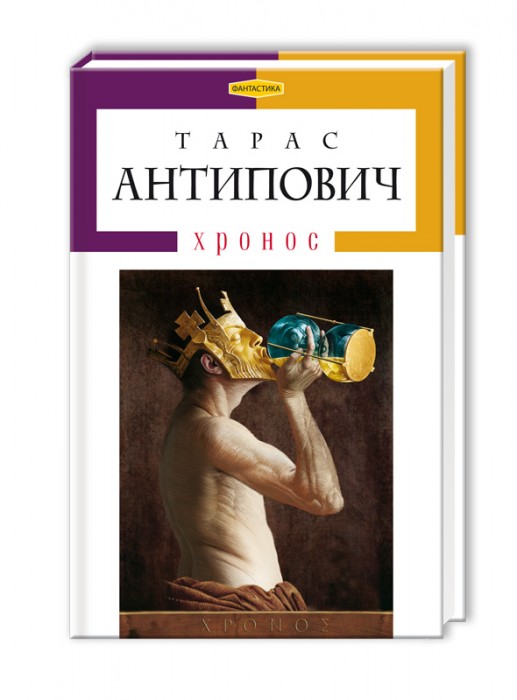

Можно сказать, что «Хронос» Тараса Антиповича - это не просто футурологический, как отмечено в аннотации, но и социально-фантастический роман, или даже антиутопический роман-притча. Это текст, который возобновляет справедливость миропорядка, ставит все и всех на свои места. И интересно, что идет речь будто о 2040-х годах, но в действительности это рассказ о нашем современном. Правда с одной единственной переменой - изобрели хрономат, маленькое устройство, которое способно «переливать» время от донора к тому человеку, который в нем нуждается. Или очень стремится. И это изобретение, «оголило» всю общественную вертикаль: от власти до зоопарков.

Хрономат изобрел профессор Койфман, который и продемонстрировал его в прямом эфире, изменяя возраст собственному ассистенту. С тех пор устройство начали использовать не только в медицине, где могли вернуть людей, например, с онкозаболеваниями на первую стадию болезни, чтобы вылечить ее. Но и с целью косметического омолаживания за счет старения принудительных доноров. Биологическое время начали «высасывать» из людей прямо в общественных местах, забирать энергию времени у детей на площадках, которые за несколько минут умирали от старости. Пенитенциарные заведения стали ненужными, потому что бывшее отбывание срока в тюрьме или исправительной колонии заменили на один прижим к хрономату. Также создан государственный резерв времени, который постоянно разворовывает власть.

Весь роман состоит из ряда отдельных историй, которые, за исключением завязки и развязки, будто происходят параллельно, в одно и то же время. Разделы хотя и подписаны годами от 2040 до 2047, но единственная их функция - это количество лет, что их разделяет, то есть сакральное значение цифры 7, число духовного совершенства. Сразу приходят в голову и 7 смертных грехов и 7 добродетелей, а также 7 дней сотворения мира и еще целый ряд символов.

Рассказы, из которых состоит текст, - как открытые окна на мониторе компьютера, где в каждом происходит своя история. Каждый раз эта интерактивность окон вдруг прекращается, когда Тарас Антипович хочет или считает нужным. Можно, конечно, вспомнить традицию, в частности роман в новеллах того же Юрия Яновского («Мастер корабля»), и здесь определенное подобие организации текста есть, но с текстом «Хронос» все несколько иначе.

В нашем случае идет речь об изменении модели рассказа, способа рассказывать историю в историях, безусловно связанную с изменением способа мышления. Сегодня человек, который пользуется новейшими изобретениями, начиная от компьютера и заканчивая планшетами и электронными книгами, человек который не выходя из дома может вносить вклады в банк, или покупать продукты через Интернет, начал мыслить несколько иначе. Мы открываем кучу окон, разговариваем одновременно на Facebook, в «аське» и в окошке vkontakte, вдруг на полуслове закрываем одно окно и переключаемся на другое, на что-то более интересное, на новости, видео, новый разговор.

Именно таким способом и построен «Хронос» Тараса Антиповича. История о темпоральном узнике прерывается историей о выращивании цыплят из яйца с помощью хрономата, а эта история - рассказ о лечении часовыми уколами в психушке, дальше узнаем о коррумпированном гос. служащем, который посылает человека с раком по всем инстанциям, а потом история об алкоголике-гибриде в клетке зоопарка. И эти все истории держатся друг друга не за счет какого-то персонажа - рассказывается «история одного изобретения», главным героем хрономатом.

Но есть еще один невидимый главный герой романа - это смерть. Люди в «Хроносе» умирают на право и на лево, поэтому естественно должен нарастать страх смерти, а вместе с ним сопроводительный страх - старение. «Наше несознательное относится к смерти так же, как относился к ней первобытный человек... Несознательное наше не верит в собственную смерть», - сказал Зигмунд Фрейд в своей речи «Мы и смерть». Но сознательное боится смерти, и ужасается чужой смерти, потому что отождествляет себя с мертвым телом. Но, когда существует хрономат, а основной валютой является время, которое в случае необходимости можно «всадить» в свое тело, страх смерти отступает, потому что теперь уже и сознательное не верит в смерть. А значит, исчезает и вера у Бога.

В тексте много интересных аллюзий, которые привлекают читателя к интеллектуальной игре. Например, в центре арта размещена натуралистическая выставка «Димон Крест. Смерть и антисмерть» - очевидно автор намекает на известного художника Херста, работы которого выставлялись в киевском PinchukArtCentre. В пик беззакония появляется подпольная организация «Грибница», такой себе аналог УПА, которую Антипович изображает не в однозначных тонах: она сначала «убирала» государственных воров времени, а потом ее руководители стали это время использовать в собственных целях и действовать так же, как и властные старцы - в действительности же при власти уже одни мертвецы, которые при случае просто превратятся в пепел.

Но здесь возникают некоторые сомнения. Я о предсмертном состоянии магистров Ордена и Великого Магистра. Как таковое могло случиться за 7 лет? Однако и это выглядит как-то естественно, потому что время в романе через насыщенность событий несколько ускорено. В тексте нет никаких рефлексий, лирических или авторских отступлений - только факты, которые и предоставляют сюжету такую динамичность. Однако, надо заметить, что он не лишен и художественных путей, очень лаконичных, не больше, чем в одно предложение, в частности метафор: «И все, что он успел... – увидеть - это свои пальцы, они как будто усики виноградной лозы закручивались от полиартрита». Богатый «Хронос» на неологизмы, без которых не обходится ни один футурологический роман, а также - на сленг, без которого не обходится ни один современный роман. И еще дает много надежд - а это уже без комментариев.