Монастырь Сурб-Хач - место, где искали спокойствия отшельники-монахи сейчас понемногу превращается в популярный туристский маршрут.

На пути к нему не стоит даже то, что к этому горному монастырю нет нормальной дороги, даже не каждый джип проедет эти 3,5 километры под горку - через потоки, полет и лес. Сюда добираются конные экскурсии, паломники - и такие фанаты древности, как я.

Попытки выяснить, как правильно транскрибируется название древнего армянского монастыря Святой Крест (Сурб-Хач или Сурп-Хач?) ни к чему путевому не привели. Странно, что армянское "Хач" ("крест") не вызывало никаких ассоциаций... Поэтому так как впервые я услышала это слово со звуком [бы] то так и запишем.

Дорога к монастырю

Как народ любит холяву - даже в виде гипотетического исполнения желаний! Старт путешествия - на западной околице Старого Крыма, а конкретнее - на перекрестке трассы Феодосия-Симферополь с местной, старо крымской дорогой, которая ведет вверх, - к санаториям "Старый Крым", и тоже вверх, но это пока что не так заметно - вглубь села и к Сурб-Хача. На перекрестке будет белая бетонная автобусная остановка, надменно возвращенная к собственно трассе боком. Примитивные графити на бетоне извещают о конных экскурсиях к монастырю. Вот вам первый ориентир.

Идем улочкой вниз к первому перекрестку каких-то локальных старо крымских улочек (я долго пробовала найти их название по карте города, мне это не удалось. Но все равно посмотрите, там есть и остановка, и крестик на месте монастыря). Здесь, на первом перекрестке, к фонарному столбу прибито указание "К монастырю". Это - ориентир номер два. Идите в указанном направлении - и дома скоро закончатся, зато начнется бездорожье и форсирование мини-рек.

Хачкар около дерева желаний.

Дальше - сориентируетесь. Неплохими подсказками будут покрыты разноцветным тряпьем дерева (такое уже видела в Бакоти - около мифически-святых источников люди загадывают таким способом желание) и хачкар. Жадность к чуду, да еще и на холяву, заставляет народ привязывать к тоненьким веточкам не только платочки, но и шнурки и старые целлофановые пакетики. Впечатления - ужасны. Богам приносили в жертву гекатомбы, а теперь пробуют умаслить старым кулечком от бутерброда с колбасой.

Эти 3 километра (возьмем среднюю цифру, маржа колеблется от 2 до 4 км) вверх проходятся достаточно быстро - когда вы в Крыму в нормальный туристский сезон. Мы были не в сезон, а за день до него здесь впервые за три месяца прошел дождь. Количество грязи, которое решило путешествовать вместе с нашими одеждами, описанию не подлежит. Но именно она посодействовала тому, что первая моя нынешняя ассоциация при слове "Сурб-Хач" - "грязь"... а уже потом - "Религиозный фанатизм".

История монастыря

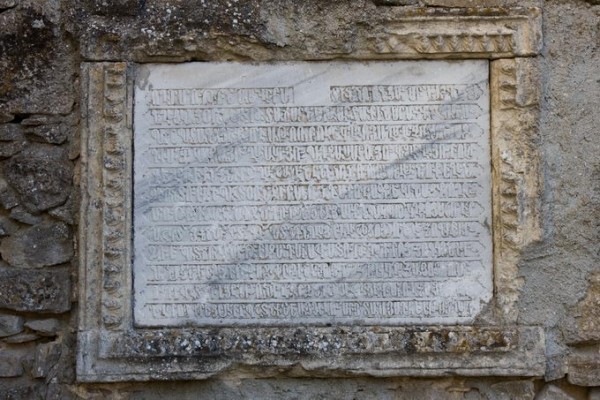

Монастырь Сурп-Хач. Исторические данные датируют XIV — XVIII веками. Первое упоминание — 1338 год. Рос и развивался в течение пяти веков. Крым был вкусным кусочком для лакомых на деликатесы правителей Востока и Запада, а потому монастырь должен был защищать себя — потому он похож на крепость, закрытый со всех сторон, неприступный, недосягаемый для посторонних. В 1694 году Акоп Кафаецы так писал об этом месте:

"Тысячи людей, взрослых и юных приносят несчитанные деяния идя к подножию на поклонение и дух, и тело их радуется".

Комплекс монастыря включает в себя:

1) церковь Сурб-Ншан (Святого Известия), 1338р., с притвором, внутренним двором (атриутом) и колокольней;

2) г-подобные двухэтажные кельи (1719) из бутового камня;

3) трапезную XVI - XVIII ст. в западной части монастырского двора;

4) фонтаны XVIII -ХИХ веков, которые расположены на двух террасах вблизи комплекса.

Хачкари в церкви.

На входе - шлагбаум. Однако рядом открытая калитка. У крепостной монастырской стены с бойницами и узенькими окнами - полностью современного господа. Здесь сторож, который сначала показался привидением: высокий, худющий, из под накинутого на голову капюшона светятся темные глаза.

Открыл храм, впустил до средины, по-птичьему следил, чтобы, случайно, не наделали церкви вреда. Потом разговорился, рассказал о судьбе комплекса в советские и пост-советские времена. Все переживал за свою собаку, которой не видел еще с вечера, - не попал ли бедолага в охотничьи петли. Веселый пес появился, как только я вышла из монастыря, прислонялся к ногам, заглядывал в глаза, хотел ласки и игр. Жаль, угостить не было чем.

Когда именно армяне появились у Тавриции, неизвестно. Давно - это точно. Считают, что уже в ХIII веке их было здесь немало - ловких купцов, исправных толмачив, христианских миссионеров. По крайней мере, на время возникновения Сурб-Хачу в Солхати уже было 3 армянских монастыря (Сурб-Хач - четвертый) и 9 храмов (солхатские рукописи хранятся сейчас в Ереване, в институте давних рукописей Матенадаран), а в соседней Каффи (Феодосии) при одном из храмов армянские несторы творили хронику вирменов, что приехали сюда из города Ни.

Церковь для колонистов-армян замещала государство, объединяла путешественников, поддерживала на плаву язык и обычаи родины. Поэтому тропа к Сурб-Хача не зарастала пол тысячелетия. И сейчас не зарастет: монастырь действующий.

Бойницы на монастырской стене.

Паломники следовали сюда за верой и чудом: по легенде, название монастырю дал хачкар (каменный крест) Пиргчакар (Спасский камень). Эту реликвию привезли в Таврику из армянской столицы в ХIII веке. Церковь, в которой поместили реликвию, малая напоминать оторванным от отчизны армянам о родине - и поэтому она возведена по образцам армянских средневековых храмов. Это сооружение из бутового камня, в котором средняя часть перекрыта полусферическим куполом с барабаном, который поддерживается арками. По верхней части барабана есть рубленая надпись с датой строительства.

В интерьере храма сохранились резьбленные хачкари, что-то наподобие фонтана, а также остатки фресок XVIII века.

С западной стороны храма в XVI ст. достраивают притвор. Колокольня построена на юго-западном углу здания.

При монастыре были не только кельи - была и гостиница для тех, кто долго добирался сюда издалека.

За последнее десятилетие возобновлены потерянные во Вторую мировую войну части келий и стен. Деньги, которые щедро поступали с 1995 года, недавно исчерпались, но реставрационные работы (начаты еще в 1963р. под руководством О. Лопушинской) в монастыре все еще ведутся. Армянская диаспора выделила средства на прокладку дороги к достопримечательности.

Фрагменты древнего водопровода, найденные археологами, составлены в одной из ниш у входа к храму.

Остатки водогона.

По кельям и зданию трапезного тоже удалось полазить - благодаря сторожу. Когда-то в каждую келью был вход через деревянную галерею (не сохранилась - разрушена во времена Второй Мировой войны). В каждой келье был собственный камин с дымоходом в толще стен: хотя и хороший в Крыму климат, но зимой в горах не позагораеш.

Трапезное - прямоугольное здание из бутового камня, вытянутое из севера на юг, с пристройкой из юга и надстройкой из больших каменных блоков 60-х годов ХIХ ст. над всем домом.

В трапезной два помещения с отдельными входами: больше северное (кухня-столовая, тоже с камином, а еще здесь сохранились остатки огромной печи, где готовили хлеб и кушанья на пару, удили рыбу и мясо), и меньше южное (непонятного назначения). Металлический балкон на одной из стен - тоже реликт прошлых веков.

Под трапезной - пивные: туннель, перекрытый сводом.

Фонтаны рядом со входом к монастырю - каменные резервуары для накопления ключевой воды. С водой, объяснил сторож, здесь летом бывает совсем плохо. Мы, пропитаны вчерашними дождевыми испарениями, верили ему на слово. А потом в одном из фонтанов мы мыли руки и пробовали хоть немного отчиститься от грязи.