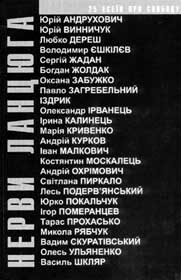

Понятие свободы выскальзывает от точного определения. Все знают, что то такое, но ни один не может сказать наверно, что же именно кроется за этим словом. И в то же время — за каким-то непостижимым парадоксальным законом — все предлагаемые определения оказываются правильными. Попытка дать коллективную дефиницию превращается в коллекцию дефиниций — коллекцию личных свобод как они открываются отдельным индивидам. Собственно, сборник «Нервы цепи. 25 ессеев о свободе» («Глобус», 2003) фактически и является такой коллекцией, собранной по инициативе Сергея Васильева и обнародованной при участии «Форума издателей» благодаря финансовой поддержке Международного Фонда «Возрождения» и Бюро Швейцарской культурной программы Pro Helvetia. И, прибавим, посвященной памяти Сергея Набоки и Сашка Кривенко.

Двадцать пять имен людей, которые активно работают в современной культуре и принадлежат преимущественно к самому производительному среднему поколению (хотя и не без «экскурсов» в оба бока — к Павлу Загребельного и Любка Дереша). Двадцать пять попыток на собственном опыте авторов осмыслить, чем для них есть свобода, которые, в конечном итоге, можно просуммировать словами Николая Рябчука: «О свободе мы знаем лишь то, что она существует, и мы описываем ее, как слепцы слона, ощупывая разные части огромного и неизвестного нам тела». Поэтому не случайно ответ Юрия Издрыка на вопрос «Что такое свобода?» смахивает на уход от прямого ответа, на виртуозную скрытность за насмешливой маской подхалима.

Если в эпатажно-жесткому трактовке Сергея Желанная «свобода» — это всего лишь возможность выбора следственного изолятора, в котором более комфортно сидеть, если Юрию Андруховичу она напоминает «отчаянное продирание сквозь Время с уверенностью, что вся она там, впереди», то, скажем, Ирина Калинец и Андрей Курков останавливаются на множественности возможных ответов, фактически предлагая каждый собственную небольшую коллекцию. Потому что свобода всегда является свободой индивида, потому каждый раз имеет индивидуальные содержание и форму — хотя бы и сугубо геометрическую, как в Любка Дереша. Сколько индивидов — столько и свобод.

И все же когда не удается охватить сам феномен в целом, то можно точно определить хотя бы его по сути признаки. И главной я назвал бы взаимоисключение, самопротиворечие, если хотите — оксиморонность свободы. Оксиморон — литературный прием, с помощью которого совмещают взаимоисключающие понятия, предусматривает наличие как минимум двух слов с противоположным значением. Слово «свобода» можно считать оксимороном само по себе, потому что оно содержит в себе собственное отрицание.

С одной стороны свобода — это снятие ряда ограничений из поведения индивида, из другого — императивное требование постоянного отстаивания ее же, родненькой, потому что отказ от последнего превращается по меньшей мере в перебрасывание собственной ноши на чужие плечи. Она является цепью, одетой добровольно. Стоит его сбросить, как тебя медленно — но уже силой — закукуют в другой. Потому что свобода, за Марией Кривенко, «меч обоюдоостр». И когда Павел Загребельный категорически утверждает, что «только смерть дает полную свободу», то в то же время это с не меньшей категоричностью значит, что она же дает и полную несвободу.

Впрочем свобода имеет и шутливые измерения. На презентации «Нервов цепи» в столичном Доме актера Юрий Покальчук мимоходом бросил, что пользуется свободой не спать с женщинами своих друзей. Шутка сразу нарывается на более широкое истолкование: свобода не спать тогда, когда посполитые вокруг радостно погружаются в коллективную летаргию. Ба — больше: право не спать, обязанность не спать.

Ну вот — опять оксиморон...

Ох, это сладкое слово «свобода»!

Это жестокое слово «свобода»...

Виктор МЕЛЬНИК