Сентябрьские юбилеи Петра Масохи и Семена Свашенко. Первый осенний месяц щедро подарил украинскому кино не только Александра Довженко, но и нескольких близких ему за творчеством людей. В первую очередь актеров — Свашенко и Масоху...

Семен Свашенко родился 14 сентября сто лет тому назад на нынешней Сумщине. 18-летним юношей приехал в Киев — учиться в кооперативном техникуме. Однако кооператором стать не пришлось, потянули в искусство. Вступил к Театральному институту имени Николая Лисенко. Там и познакомился с деканом украинского факультета, уже хорошо известным режиссером Лесем Курбасом. Через два года именно Курбас пригласил к себе в «Березиль» нескольких юношей, среди которых были Свашенко и Масоха.

В театре была мастерская, где выдающийся реформатор сцены стремился воспитывать новую генерацию актеров. Не только в смысле собственно художественному, но и социальному, мировоззренческому. Все строилось на общественных началах. «Мы, — вспоминал сам Свашенко, — сами себя обслуживали и сами вели свое хозяйство. Была у нас столовая, обувная мастерская. Собственными руками ремонтировали мы помещение, где происходили занятия. Из полуразрушенного дома на Левашовской улице мы сделали красивое общежитие. В Голосеевском лесу имели даже небольшое вспомогательное хозяйство. Между собой все были уровни. Словом, это была настоящая коммуна».

Среди прочего Курбас заботился о том, чтобы его подопечные «воспитывали в себе доверие к человеку. Говорил нам, что это большое чувство нужно оберегать: потеряв его, человек выбивается из жизненной колеи». Вы где-то слышали, чтобы этому учили в наши дни? А жаль. Потому что, может, это и является наибольшей наукой жить на этом свете. И Курбас жил за теми предписаниями доверия к людям, как и его искусство, которое великоумное начальство и критика нередко воспринимали как самое обычное штукарство.

У великого театрального актера Свашенко вырасти не успел: позвало кино. Собственно, Курбас был и его первым кинорежиссером, сняв в своем фильме «Арсенальцы» в роли прапорщика. Лента не сохранилась, однако, по мнению некоторых исследователей, повлияла на самого Довженко и его решение сделать за три года потому «Арсенал». Но сначала была «Звенигора», куда и пригласил Свашенко тогда еще немногим известный режиссер. Курбас не отрицал. К сожалению, воспоминаний актера о съемках фильма, который принес и режиссеру, и ему самому признание, до сих пор не напечатано. А, может, их и нет — в настоящее время не могу об этом утверждать непременно.

А вот о работе над «Арсеналом» Свашенко написал обстоятельно. Как он, 24-летний артист, приехал в Киев, как встретил его сам Довженко. И сразу начал работать с ним над образом главного героя будущей кинокартины — рабочего Тимофея. Водил не только на завод, но и на Киев. Повел на Аскольдовую могилу (в более поздние времена именно там завещал похоронить себя), начал рассказывать о том, как здесь, на Днепровских лугах, паслись табуны коней боевой жены князя Святослава. А затем врасплох сказал: «Я хочу, Сеню, чтобы вы были сильными не только в фильме, но и в жизни».

Собственно, такими Свашенко и сыграл главные роли в трех подряд фильмах Довженко «Звенигора», «Арсенал», «Земля». Его герои — люди большой внутренней силы, духовной и физической красоты. Настолько большой, что эти персонажи воспринимаются как люди силы великой миссии, способной превратить окружающий мир. Думаю, это отвечало авторскому замыслу. Украинские освободительные соревнования начала прошлого века испытали фиаско в результате слабостей самого движения. Зато большевики победили, поскольку были просто сильнее. Следовательно, родился украинский национал-коммунизм, к нему и принадлежал прежний воин УНР Довженко. Заданием было творение новой Украины, которая бы синтезировала национальную и коммунистическую идеи. Убогие носители украинского духа высмеивались из экрана, им и противопоставлялся, в первую очередь, герой Свашенко. Который был сильным, красивым, уверенным в себе настолько, что и в самом деле выглядит мессией: идея поселилась в самом его естестве.

Играть такого героя невероятно трудно. Ведь здесь на психологических нюансах не выедешь. Здесь синтез. Судя из воспоминаний, Довженко и не работал методом подсказок или показов на съемочной площадке. Он будто заражал актера определенным духовным состоянием. Перед самой съемкой мог врасплох заговорить о чем-то далеком, не связанное с тем, которое надлежало сыграть. О конях, например, их нежную и светлую душу. Хотя однажды, уже на съемках «Земли», фильма, который стал одним из не проходящих шедевров мирового кино, эпизод предсмертного танца Василия прорабатывался очень обстоятельно. Еще бы, шла речь об или не важнейшую, самую значимую точку картины — герой погибает лунной ночи, возвращаясь из свидания. Не одну ночь ходил Свашенко улицами села Ярески, что на Полтавщине, выращивая в себе каждое движение, каждый душевный обертон. «Ходж среди той тишины, на секунду остановлюсь, будто в каком размышлении, закрою глаза и начинаю танцевать. Сначала медленно, плавно, будто лечу во сне, потом все быстрее. Только легкая пыль окутывает меня, а сердце стучит радостно, звонко. Чувствую, как мое тело наливается могучим счастьем, и мне хочется от радости среди той ночной тишины звать на всю силу: «Жить! Жить! Как хорошо жить!». Но сдерживаю себя, чтобы не нарушить торжественную гармонию ночи».

Вот такими чувствами насыщали роль, потому и не удивительно, что вышла вот такая лента, которая тянет на воссоздание целого украинского космоса. Фильм удостоился внимания и уважения другого космоса — культурного. Европейские, а позже и интеллектуалы других континентов признали «Землю» одной из наибольших картин мирового кино. Вот только исполнители главных ролей, Свашенко и Масоха, даже званий никаких не получили. По одной из версий, Юлия Солнцева, Довженкова жена, поломала такое намерение, сказав: «А разве же то актеры? Они статисты, типажи...». Хотя где был в таком случае сам режиссер, почему не защитил и не приютил? Только за два года до смерти, аж в 67-ом, Свашенко получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, а Масоха так и умер рядовым актерского «войска». Хотя, как по мне, все те звания шелега порядочного не страже, не за званиями судят о художниках их потомки.

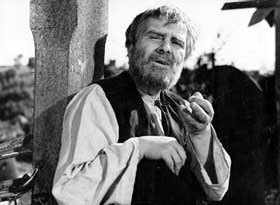

Свашенковая последующая судьба сложилась якобы благополучно. Постоянно снимался, нередко в фильмах заметных, достойных: «Перекоп» Ивана Кавалеридзе, «Фата моргана» Бориса Тягна, «У самого синего моря» Бориса Барнета, «Донецкие шахтеры» Леонида Лукова, «Овод» Александра Файнциммера, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Баллада о солдате» Григории Чухрая (эпизод, в каком Свашенко сыграл роль деда, который едет в поезде со своим семейством), «Война и мир» Сергея Бондарчука, ярким событием была бородинская битва война и мир, там актер проявил все свои способности на полную силу и фильм получился сильным и реалистичным. Роль старого солдата в экранизации роману Льва Толстого стала последней в творческой биографии актера, который все постдовженковские, скажем так, годы оставался в тени, так как роли по большей части были второго плана, потому что с 1945 года жил и работал в Москве (там и умер в 1969-ом), и с Украиной связки было ослаблено. Да и накрывает его другая тень, самого Довженко — ее гигантские, вселенские размеры...

Еще более драматичной является судьба Петра Масохи. Родился он 16 сентября 1904 года на Черкащине, однако достаточно быстро родители переехали в Киев. Жилы на левом берегу, на Трухановом острове. Практически каждой весны остров подтапливало и картинки напоминали те, что описал Довженко в «Очарованной Десне». Учился в уже упоминавшемся Институте имени Лисенко, потом в «Березили». Затем снимался в кино и продолжал работать в театре. Война застала его в Харькове. Случилось так, что застрял на оккупированной территории и не оставил актерскую профессию, работал в театрах Житомира, Дрогобыча... В конце войны вместе с женой, Марией Болховской, оказался в Берлине. С приходом советских войск дает концерты для пленников концлагерей, солдат. Вернулся в Киев. Нечего рассказывать о том, как относились к тем, кто находился на оккупированных территориях. А уже к тем, кто еще и работал при немцах... Поэтому Масохе еще повезло. Ему всего-навсего запретили работать в столичных театрах и сниматься в кино. Отаборился в Днепропетровске, где на протяжении лет играл ведущие роли в местном музыкально-драматичном театре. Потом, наконец, удалось переехать в родной Киев. Однако там — только место в филармонии и возможность выступать с литературными композициями — за произведениями Тараса Шевченко и Александра Довженко. Ровно в шестьдесят его отправили на пенсию и постарались забыть. Даже во вновь созданный Союз кинематографистов приняли только в годы горбачевских перемен, перед самой смертью (умер в конце июля в 1991 г.).

Чтобы как-то компенсировать творческий недостаток, Петр Омельянович начинает писать. Оказалось, что у него есть литературный дар. Написал книгу «Два Александра» — о Довженко и Курбасе. Конечно, не удали. Написал много других статей и воспоминаний. Отмечался неуступчивостью взглядов, в воспоминаниях не поливал елеем классиков. Это нравилось не всем. Солнцевой в частности — буквально несколько дней назад я встретил в архиве ее запись относительно воспоминаний Масохи: мол, неточный он, «своевольничает». Еще бы. Мог позволить себе, например, достаточно резко критиковать фильм «Очарованная Десна», поставленный Солнцевой за Довженковой киноповестью: за полное отсутствие контакта с материалом украинской патриархальной жизни, полное непонимание его. В те времена такого никто не мог себе позволить.

Мог отчихвостить и самого Довженко. В одном из текстов, напечатанных уже посмертно (журнал «Современность», 1994 № 12), позволил себе дискуссию со своим любимым режиссером. Так как прочитал, как Довженко возлагал на него вину за неудачу (во многом мнимую) «Ивана», где Масоха исполнил главную роль. Здесь и вспомнилось все: как Солнцева делала все, чтобы поссорить мужчину со своими друзьями, как зачастую он отдавал управление работой съемочной группы в ее руки, как, в конечном итоге, бывал невнимательным к своим коллегам, в первую очередь к гениальному оператору Даниила Демуцкого. Помню, каких усилий стоило мне выпросить у вдовы Масохи, Марии Евгеньевны, тот текст для публикации. Она боялась, что-то все навредит авторитету и Довженко, и ее мужа, память о котором она свято берегла до последнего своего дыхания.

В Довженко Масоха снялся в нескольких фильмах. Главные роли в «Земле» (кулак Фома Билоконь, тот же, что лунной ночи убивает Василя-Свашенко) и «Иване». Эпизоды в «Арсенале» и «Щорси». Вспоминал, как по прочтении сценария последнего фильма откровенно сказал Довженку, что текст слишком уже длинный, перегруженный батальными эпизодами... «Он молча взял у меня сценарий. Даже не поблагодарил. А затем предложил мне делать пробу — сначала на Щорса, а когда я не подошел, тогда взял меня на Дубенко». Роль Дубенко была одной из центральных в ленте, однако вскоре прототипа героя арестовали, а затем и казнили, так что роль пришлось сократить...

А сниматься начал еще от 1927 года — в картине Георгия Стабавого «Лесной человек». Потому были «Накануне», «Мирабо», «Фата моргана», «Интриган», «Тринадцать» (один из самых заметных фильмов середины 30-х в режиссуре Михаила Ромма), белорусский «Соловей», «Всадники» Игоря Савченко (за романом Юрия Яновского)... По войне — запрещение сниматься, и только в годы «оттепели» сыграл несколько небольших ролей в фильмах «Над Черемошем», «Кровавый рассвет», «Сколько лет, сколько зим!».

Кстати, родной брат Петра Омельяновича, Лаврентий, был не менее известным актером. «Я люблю» Леонида Лукова, «Щорс», «Александр Пархоменко», «Два бойца» и много других известных фильмов, вплоть до последней роли Шольца, адъютанта Мюллера в знаменитой «Семнадцати мгновенности весны». Актерская слава его началась от картины «Большую жизнь» («Большая жизнь») Лукова, где выполнил недоброго врага Макара Ляготина — того же, которое поет шлягерную песенку «Спят курганы темные».

Актерская профессия такая химерична. Особенно в кино. Успех, даже большой, в одном фильме никоим образом не гарантирует благосклонность художественной судьбы. Молодые лета бывают такие обманчивые в своих обещаниях. Петр Масоха не без юмора вспоминал свой дебют в кино и то, как были «выпущены для продажи фотокарточки с изображением моей персоны — такого себе «красавца» с папиросой в роте», как «посматривали на меня интересные обыватели». Не тут-то было, пойдя из театра, он попал в какую-то яму, зону какого-то отчуждения. Работа в кино — вещь захватывающая, однако же здесь немало и такой себе фабричного, рутинного труда. Следовательно, он сделал правильно, опять подыскав работу в театре. А кино всегда оставалось знаком романтики. «То мы едем от солнечных берегов Черного моря куда-то на шахты и забираемся под землю, то из-под земли поднимаемся на самолетах в небесные выси, то забираемся в непролазные чащи лесов и болот, мчим верхом на конях или спускаемся под воду. По-всякому бывают в работе киноактера: то он смеется, то плачет; то он горит в пожаре, то сам гасит ее, кого-то спасая. А сколько встреч с людьми! Сколько знакомств! Сколько неожиданных впечатлений...».

Любил он эту профессию. Съемочная площадка снилась, являлась ему. Но кино, то «важнейшее из всех искусств», оставалось недосягаемым. О нем мог только вспоминать или же выступать в роли постороннего наблюдателя. В нашей стране даже долгая жизнь не гарантирует полноценного признания. Поэтому вспомним сегодня тех, чей талант далеко не во всем был реализован. Однако и сделанного достаточно, чтобы остаться, — надеемся, что навсегда.

Сергей ТРИМБАЧ