Дмитрий рисует с детства, его любовь к рисованию не пропала и после поисковой экспедиции в которой он подорвался на старой немецкой мине, к жизни его вернули, а вот зрение вернуть не смогли.

Спустя несколько месяцев после трагедии Дима снова взял в руки кисть. И с того момента написал уже 335 картин — тонких, лирических, невероятно сочных и красочных. Также он любит рисовать контрастные картины, он рисует горячий снег и холодное солнце. Преподаватели еще в институте отмечали, что Дмитрий — колорист от Бога. После ранения Дидоренко довел свое мастерство до совершенства — он использует до 2000 (!) оттенков. Смеясь, называет свою голову компьютером, потому как вынужден в памяти удерживать все цветовые соотношения и строгую дозированность красок при составлении цвета.

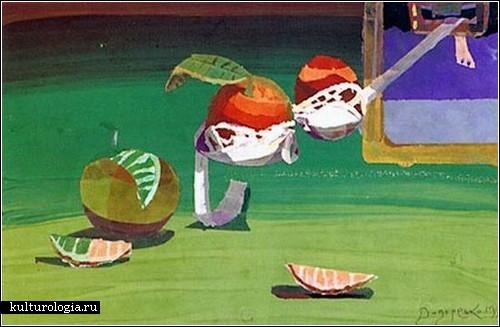

Не делая скидку на свое нынешнее состояние, он в буквальном смысле конструирует сложнейшие композиции из сотен мельчайших деталей. Правда, вначале его картины рождаются не на бумаге, а из нее. Прежде чем начать рисовать, Дмитрий вырезает трафареты, и уже с их помощью выклеивает будущую картину. Нанеся необходимый оттенок и дав ему высохнуть, Дмитрий приступает к следующему, и так до тех пор, пока картина не будет готова. За изобретенную уникальную технологию имя Дмитрия Дидоренко было занесено во Всеобщую энциклопедию искусств (Allgemeines Kunstler-Lexikon, Munchen — Leipzig). Казалось бы, вот оно, признание, здесь бы и почить на лаврах победителя. Но этого Дмитрию показалось мало. Теперь он поставил себе цель покорить арт-Эверест — заявить о себе на крупнейших мировых аукционах.

Зачем? Помните красноречивое “головокруженье от успехов”? Вот и Дмитрий решил проверить себя по-серьезному, для объективности, как он сам говорит. Ведь участие в подобного рода проектах очень хорошо отрезвляет. О том, какие дивиденды приносит современному художнику известность, какой ценой достигается коммерческий успех и как им правильно распорядиться, мы и поговорили с Дмитрием Дидоренко в его харьковской мастерской.

— Вы стали художником еще в советские времена. Сложно было тогда продавать картины?

— Я на рынке, если его можно так назвать, с 1989 г. Студенческая жизнь требовала расходов, и где-то со второго курса я стал выбираться на улицу. Тогда было модно рисовать портреты. А я садился напротив группы таких же, как я, художников, и писал акварели. Недавно на выставке ко мне подошел кто-то из той компании и рассказал, что мне тогда не раз хотели морду набить за то, что я демпинговал — когда все продавали работы по 170 руб., я за свои просил по 17 руб. Но я-то повыше многих был, побоялись, видимо. Часто ездил в Крым. Просто садился на лужайке, раскидывал картины на траве, расставлял свечки в сумерках, рисовал от руки визитки. Работал с населением, короче. Но все это, разумеется, скрытно от милиции. Как только показывалась фуражка, я тут же снимал ценники. Милиционер подходит, спрашивает: “Что вы тут, торгуете?” — “Нет, — макая в пустую банку кисточку, говорю, — рисую. У меня практика”. И показываю ему студенческий билет. Так вот до ранения мне удалось продать почти 700 акварелей.

— После, наверняка, было еще тяжелее?

— Я был фактически брошен на произвол судьбы. К тому моменту у меня осталось не более 10 картин. Рисовать новые не было возможности. Я подождал месяца четыре, думал, вернется зрение, но понял, что ждать придется дольше, и решил продолжить рисовать, вернее, учиться заново. С той только разницей, что всеми знаниями я владел, нужна была новая техника. Это, кстати, одна из причин, почему мое имя оказалось в международной энциклопедии. Чтобы туда попасть, быть лауреатом Шевченковской премии недостаточно. Надо что-то свое внести в искусство: стиль, технику. Там оценили мою систему рисования.

— Я пока не увидела, долго не могла поверить, что такое возможно.

— Да мне и на выставках часто так говорят: “Вы хотите сказать, что это вы рисуете? Вы мне этого не рассказывайте. Я профессор такой-то кафедры такого-то вуза, я, как колорист, понимаю, что это невозможно”. Для меня такие слова специалистов — лучший комплимент. Они понимают, что это невозможно, а я-то рисую. Тогда я предлагаю заключить пари: если я рисую яблочко на тарелочке, они мне отдают определенную сумму, если у меня не получается — я им. И знаете, ни один пока не согласился.

— А вы не хотите поделиться своим умением с другими, вести занятия со слепыми детьми, например?

— Как-то в Москве на выставке ко мне подошел монах. Сказал, что у них при приходе собираются незрячие дети, занимаются в кружке, лепят свистульки какие-то. Он попросил меня научить их рисовать. Как я рисую, можно объяснить за 15 минут. Но должно быть желание хотя бы выслушать. Терпение, чтобы понять. На 10-й минуте объяснения он говорит мне: “Я понял, это невозможно”. У нас это не то чтобы никому не нужно, никто в это не верит. Но даже не это самое сложное, научить рисовать можно и медведя. Но потом человеку придется выйти на рынок, где ему крылья так обломают. Поверьте, меня не раз унижали, устраивали публичные порки. Так ведь я могу за себя постоять. А если ребенок… У нас рынок очень нездоровый. Сидят такие себе мэтры на “приватизированных” должностях в Союзе художников и очень боятся, что подрастет успешная смена.

— Но подождите, на рынке, мне кажется, неважно, какие у тебя звания и регалии. Здесь покупатель голосует рублем.

— Согласен. Только покупатель, знаете, как выбирает картины? Приходит такой весь от кого-то одетый в галерею и говорит: “Я тут не “рублю”, ты мне пальцем ткни, что можно взять”. Ему и показывают. Люди понимающие, увы, чаще всего неплатежеспособны. А платежеспособные ленивы, им проще заслать офис-менеджера, чтобы тот разузнал и заказал доставку на дом сразу 5-6 картин. Правда, сейчас многие стали понимать, что в ситуации на арт-рынке надо ориентироваться, знать правила игры. Такие и аукционы посещают.

— Но аукционные дома тоже в некотором роде влияют на формирование моды на живопись. Чего стоят последние скандалы вокруг известных имен.

— А для художника важен ажиотаж. Если его не рвут на части, то на него не обратят внимание. Мне же меньше всего хочется участвовать в драке за кусок говядины. Я рисую то, что мне хочется. Некоторые мои работы на рынке вообще никак не разместить. Например, кому интересна Великая отечественная война? А одной из последних моих картин была “Фронтовой Харьков”. Сейчас работаю над картиной по роману братьев Стругацких “Трудно быть богом”. В планах “Тетрадь бригадного генерала” — тема обороны Севастополя в 1855 г. К 100-летию со дня рождения Михаила Шолохова сделал картину “Тихий Дон”. Я что, на рынок ориентировался? Нет. Просто мой прадед служил в 26-м драгунском полку, и его судьба похожа на историю Григория Мелехова. Фактически я и рисовал об этом. Картина быстро “ушла”, ее даже дважды просили продублировать.

— Вы следите за судьбой своих картин?

— Более того, я все фиксирую. Веду каталог: когда работа начата, когда закончена, сколько использовано оттенков, куда продана. Представьте, меня завтра пригласят в Америку, например. А у меня дома всего две картины. Что я повезу? А так раз — и собрал выставку из частных коллекций. Иногда так и делаю, прошу людей, чтобы дали на время мои картины. Правда, не все откликаются. Бывают такие, кто и на порог не пускает. А кто-то, пока картина на выставке находится, чувствует себя неуютно, тоскует. Ведь очень важно, чтобы картина питала бесконечно. Не заканчивалась, как ведро воды, а как родник лилась, лилась, чтобы человеку все время хотелось на нее смотреть… От такого каталога есть и еще одна польза. Допустим, что меня уже нет в живых. Но есть мои дети, внуки. К ним можно будет обратиться для проведения экспертизы перед аукционом, например.

— Насколько мне известно, вы планируете в этом году повезти свои работы Christie's. Думаете подняться на волне успеха русского искусства прошлого века, пользующегося стабильным спросом на Западе?

— Открою секрет: я замахнулся сразу на три аукциона — MacDougall, Sotheby's и Christie's. С надеждой, что хоть один из них да выгорит.

— А если все три?

— Тогда я не буду знать, что делать. Во-первых, у меня и денег столько нет, придется идти на поклон к моим богатым покупателям. А во-вторых, и картин свободных столько тоже нет. Опять придется просить тех, у кого 10 и больше моих работ. Если все получится, им выгода — престижно ведь иметь в коллекции картины художника, продаваемого на крупнейших аукционах. А это однозначно мировая известность. У меня есть известность энциклопедическая, но это декоративная популярность, для усопших. А я ведь живой. Я просчитываю все ходы достойной эвакуации, если не получится с аукционами. На обратном пути постараюсь выставиться в Мюнхене и Париже. Предварительная договоренность уже есть. С иностранцами легко работать, но и денег это стоит немало.

— А сколько стоит организовать выставку в Украине?

— В Харькове это обойдется тысячи в 4 долларов, в Москве — в $8 тыс., в Париже или Берлине дешевле, чем в Москве, но там дороже проживание. Львиная доля расходов приходится на аренду зала. В среднем 1 кв.м площади стоит $50 в день, и это не полезной, а вообще. Но я же не буду на полу вешать свои работы. Микроклимат для одной картины — хотя бы 4 кв.м. В итоге, чтобы вывесить одну картину, необходимо $200, умножьте на пару недель. А продать во время выставки удается от силы пару картин. Вот и получается, что выставки — проекты не коммерческие. На них я могу заработать на продажах наборов открыток и фоторепродукций. На одной из последних выставок из вложенных $4 тыс. я только $1 тыс. “отбил”. Деньги на выставки — списанная сумма. Есть, правда, еще и “подаренные” экспозиции, когда художнику не приходится ничего платить. Но здесь есть свои нюансы. Во-первых, нет права голоса. Во-вторых, на подобных мероприятиях обычно никаких сделок не заключают. Из-за этого я не люблю филантропские выставки. Мне проще самому все организовать за свои деньги, заплатить аренду, напечатать баннер, рекламные открытки, фоторепродукции, пригласительные. Тогда и хозяин галереи уважительно ко мне относится, и я к нему соответственно. Да и в целом такой проект лучше работает.

— Хорошо, молодому художнику нужно завоевывать себе имя. А зачем вам, известному, состоявшемуся, этим заниматься, если это так дорого?

— Ну как же! А популяризация, реклама? Конечно, прогревать своим телом столицу бессмысленно. Киев, Москву, Лондон, Париж нужно года два “долбить” каждые три месяца, только тогда что-то получится. А выставки раз в году с паузами в пару лет дают только случайный эффект. Я это могу себе позволить в Харькове, чтобы обеспечить местные продажи.

— Кроме выставочной деятельности, какие еще инструменты по привлечению клиентов работают? “Сарафанное радио”, например, приносит какой-то результат?

— В Харькове у меня около 120 адресов, где есть мои работы, написанные после ранения. Из них три-четыре адреса активные — периодически что-то покупают, заказывают, иногда даже берут не глядя. Остальные пассивные. Они когда-то купили, им хватило. Потом эти три-четыре адреса затихают, возбуждается кто-то из пассивных — либо сами придут, либо приведут нового клиента. Чем больше адресов, тем выше вероятность, что без хлеба я не останусь. В год, например, у меня добавляется пара новых адресов. Это, конечно, очень мало, но зато это платежеспособные клиенты.

— Мало того, что хлеб нелегкий, так еще и грубого помола. Не очень-то разгуляешься на деньги от пары проданных картин. Хотя это смотря за сколько продавать...

— Не пара картин, а пара новых адресов. Плюс еще три-четыре старых. А по поводу хлеба вообще не надо париться. Если желудочный сок “подмешивать” в краски, это всегда видно. Ни в коем случае не надо реагировать на рынок, нужно рисовать то, что хочется. И не бояться снижать цены вплоть до стоимости красок. Уйдет эта картина — нарисуешь новую. Со временем добьешься того, чтобы доходы потихоньку росли с каждым годом. У меня, например, динамика такая: в 2005 г. — $7,48 тыс., в 2006 г. — $10,7 тыс., в 2007 г. — $18 тыс. В этом году планирую заработать $24 тыс. Одновременно с ростом доходов увеличивается и благосостояние, не в смысле качества холодильника или ботинок, становишься менее зависимым от случайных продаж, например. А заработанную разницу возвращаю в производство, реинвестирую.

— И каковы же эти объемы производства? Сколько картин в год вы пишете?

— Знал бы, назвал коммерческой тайной. Считайте сами — на одну картину я трачу 150-400 рабочих часов. Понимаете, если я вам скажу стоимость и количество своих работ, любой продюсер цену вдвое выше предложит и купит меня с потрохами.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Допустим, я называю количество картин в год и время, затрачиваемое на их создание. Хороший продюсер понимает, что мне можно предложить двойную сумму, чтобы я целый год никуда мимо ничего не продавал. Конечно, за такие деньги я соглашаюсь. Но если есть возможность запросить цену большую, чем он предлагает, я же буду брать больше.

— Вас послушать, так складывается впечатление, что вы не столько живописец, сколько делец. Или таким и должен быть коммерческий художник?

— У нас искажено представление о коммерческом художнике. В сознании большинства это тот, кто за ваши деньги рисует любой каприз. Нос держит по ветру, боится нарисовать то, что не уйдет, и продает свои работы дорого. На самом деле, это глупость. Я вам приведу пример, но не буду называть никаких имен (есть они и в Украине, и в России), а то еще подумают, что я им делаю рекламу. Один известный московский художник декларирует цены на свои работы от $100 тыс. Пишет он в среднем, судя по выставочной деятельности, по 5 картин в месяц. На провинциальных выставках местным он делает скидку и продает картины по $25 тыс., при этом не забывая упомянуть о ее “настоящей” цене. У него покупают три картины. Он берет деньги и уезжает. Все остальные работы, где-то около 30, так и остаются висеть.

Поделите вырученную за три картины сумму на общее количество картин — получается в среднем чуть больше $2 тыс. Слушайте, а не реальная ли это цена, за которую он согласен продавать свои работы? Или вот вам свидетельство очевидца. Один состоятельный человек пришел к такому художнику в мастерскую, желая купить парочку картин. Цена стартанула с $40 тыс. Покупатель развернулся и сказал, что подумает. Ему вдогонку прозвучало уже $10 тыс. за картину. В итоге, за обе он выложил $6 тыс. Если бы этот художник хотя бы пару картин продавал за запрашиваемую цену, зачем ему столько неликвида? Заработанных денег более чем достаточно, чтобы тусоваться где-нибудь на Ибице и позволить себе целый год рисовать то, что хочется, а не то, что идет на рынке. Коммерческий художник при таких продажах может окружить себя профессиональным юридическим сервисом, толпой искусствоведов, профессиональных критиков. Настоящий буржуазный, коммерческий художник как раз свободен от рынка. Он что хочет, то и делает. Я еще несвободен.

— Мы с вами говорим о продажах, при этом ни разу не упомянув о роли профессиональных галеристов, которые, я так думаю, и существуют для того, чтобы продавать произведения искусства.

— В галерее в среднем выставлено 20-25 картин. Экспозиция меняется пару раз в месяц. Меняют ее очень неохотно, выставляют в основном работы тех художников, которых наверняка купят. А в запасниках предложений на цифровых носителях до 5 тыс. Допустим, за месяц галерея пропускает 40 картин. Умножаем на 12 месяцев, получается 500 картин в год, 10% фондов. Из них реально продается еще меньше. Чем в таком случаем занимается галерея? Огромное количество статусных проектов, перформансов, имиджевых тусовок, а искусство на последнем месте. У галереи куча директоров — генеральный, коммерческий, арт-директор, статусный. Я как-то спросил, что делает такой директор. Отвечают: “Вы что? Он — француз”. Фактически же работает только один человек — девочка на телефоне.

Вы думаете, меня в такой цирк не привлекали? Как-то, еще в 1995 г., вышел на меня один американец и предложил продать ему цикл картин. Регулярных продаж тогда у меня не было, редко удавалось что-то реализовать за $50. Он взял 20 картин. По тем временам $1000 для художника — большие деньги. Спустя полгода он вновь появился и спросил, насколько большими могут быть мои картины и как быстро я их рисую. Странный вопрос, согласны? Но я-то хитрый, соображаю, что к чему. Человек в Нью-Йорке занимается шоу-бизнесом. Думаю, что он хотел со мной устроить что-то типа реалити-шоу. Размер ему был важен, чтобы с дальних рядов было лучше видно, и скорость, чтобы прямо у зрителей на глазах я что-то производил. Коллекция была куплена для разминки — в фойе повесить. Когда я ему сказал, что мои картины не больше рабочего стола, а пишу я со скоростью 5 оттенков в час, а работал я тогда со 120 оттенками, он был сильно разочарован. Больше я его не видел. Та ситуация подтолкнула меня к размышлению над тем, за сколько я готов продаться. Я молю Бога, чтобы не наступил тот день, когда выяснится, сколько стоит договоренность с моей совестью. Каждый сколько-то стоит, главное только правильно искусить.

Досье.

Дмитрий Дидоренко, художник, лауреат премии им.А.Куинджи, член Союза художников РФ, Международной федерации художников

Родился: 17 декабря 1967 г. в г.Харькове.

Образование: 1988-1991 гг. — Харьковский художественно-промышленный институт, специальность — “промышленный дизайн”.

Семейное положение: холост.

Увлечение: коллекционирование предметов времен Первой и Второй мировых войн.

Выставочная деятельность (участник более 50 выставок):

первая персональная выставка в Доме науки и техники (г.Харьков, 1992 г.); Всеукраинская выставка “Квіти надії” (г.Киев, 1994 г.); Всеукраинская выставка “Мальовнича Україна” (г.Николаев, 1994 г.); персональные выставки в художественных и краеведческих музеях Донецка, Харцызска, Горловки, Краматорска (1995-1997 гг.); Всероссийская экспозиция станковой графики во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ; г.Москва, 1997 г.); персональная выставка в Центральном доме художника (г.Москва, 1999 г.);

ежегодная выставка “Арт манеж” (г.Москва, 2001 г.); персональная выставка в муниципальной галерее “Арсенал” (г.Торунь, Польша, 2002 г.); персональная выставка “Мастерство не каприз фортуны” (г.Харьков, 2003 г.); персональная выставка ко Дню художника (г.Харьков, 2004 г.); персональная выставка “Вечно рисующий” в галерее “Маэстро” (г.Харьков, 2007 г.).