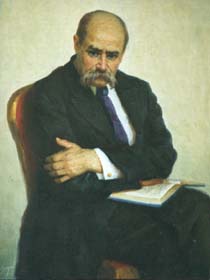

78-летний Ивано-Франковский художник Иван Лобода в этом году «взорвался» юбилейной серией портретов Кобзаря и похудел при этом на 8 килограммов. Ежедневно, кроме воскресенья и праздников, он утром к обеду закрывается в мастерской и рисует, чтобы не терять форму, то есть твердость руки, которая держит кисти.

Внешне — худощавой фигурой, замедленным голосом и гибкой манерой разговора — владелец мастерской производит впечатление человека флегматичного, который, ввиду лет, старается жить без резких движений, — подальше от инфаркта. Однако первое впечатление обманчивое. Иван Лобода может «взорваться», по крайней мере в двух случаях: когда набирается критическая масса творческой энергии — тогда работает около станка с почти демоническим рвением — и когда разговор касается послевоенного периода, связанного с вооруженной национально-освободительной борьбой в Западной Украине. Слова «националист», «ОУН-УПА» для него — как впрыскивание адреналина.

Такая реакция влечет частые конфликты с местными коллегами по ремеслу и, собственно, с этнической средой, в которой проживает уже свыше 45 лет, однако не пророс в галицкую землю глубоким корнем. Я, говорит он, доныне сожалею за Киевом и готовый, если бы была квартира, хоть в настоящий момент ехать в столицу — там большие возможности. При этом уроженец Полтавщины все же сумел-таки проницательно заглянуть в гуцульскую душу и создать несколько замечательных портретов горцев, в частности Олексы Довбуша. В нем чувствуется ностальгия за прежним Советским Союзом и в то же время он не сомневается в том, что голод 1933-го, во время которого погибли его отец, мама, брат и сестра, — преступная акция той же таки советской системы.

Возможно, клубок этих противоречий — движущая сила, несомненно, талантливого художника Ивана Лободы?

•о завершение восьмого десятка ему — рукой подать. Хоть не хоть нужно как-то подытоживать жизнь. В таком возрасте воспоминания о собственной молодости обозначены особенной сентиментальностью, а вложенные в юную голову идеологические ценности, как соли остеохондроза, с годами становятся еще менее «растворимыми» и кое-кому их придется носить к концу.

Иван Лобода попал в Западную Украину волей военного случая. По окончании школы младших командиров зенитной артиллерии его направили на фронт, который тогда катился на запад через Галичину. Первое боевое развертывание под Тернополем «освятили» бомбардировщики с черными крестами на крыльях, после налета которых оглушенного и «втрамбованного» по шею в землю сержанта откопали однополчане и доставили в военный госпиталь, развернутый в Ивано-Франковске. Впоследствии малярные способности привели его в оперативный отдел штаба З8-и армии, где выполнял чертежные работы. На то время гитлеровская Германия уже капитулировала и врагом №1 на западноукраинских поприщах для советских Вооруженных сил стала Украинская Повстанческая армия. Сержант Лебеда перемалевывал «на чистовик» схемы тактических операций, начерченные советскими военными.

Он был знакомый с высшими сочевичниками 38-й армии, в частности ее командующим Кириллом Москаленком, и так проникся ответственностью борьбы с «буржуазными националистами», что не успокоится доныне. Возможно, просто законсервировалась идеологическая злоба — наше прошлое слишком политизирует. А может, с мощным протестным движением галичан в конце восьмидесятых — началу девяностых годов прошлого века у него ассоциируется распад СССР и обесценение на собственной сберегательной книжке 75 тысяч рублей. Кроме того, Советские Союз для него — это воспоминания о молодости, добытом высшем образовании, относительно зажиточная жизнь художника и престижные выставки в Москве. Однако на совести той партийно-советской системы — потеря семьи и сиротство. Самые выразительные воспоминания детства связаны с голодом 1933 года. Было тогда парню семь лет.

«Все и в настоящий момент стоит перед глазами: как братуха умер, сестра, — делящийся впечатлениями Иван Иванович. — Мама клала их на тележку и везла погребать. Отец лежал на печи полумертвый. На улицах валялись труппы односельчан. Надежды на выживание не осталось совсем. Тогда мама, которая была родом из Воронежской области, из тамошнего украинского села снарядила в котомку белье и полотенце, перекрестила меня, и я пошел в Глобино на железнодорожную станцию, за 25 километров от моего села Кринки, чтобы добраться до родственников в Россию. Ужасно хотелось есть. От голода начали пухнуть ноги. В селе Катериновка нашел мамину подругу, которая меня еще малым колыхала. Она поплакала надо мной, сказала, что ее смерть уже близко. Дала на дорогу два мишияники (из черных зерен этого сорняка пекли такие лепешки) и предупредила, чтобы не ел оба сразу, потому что умру. Было это 25—27 апреля — пик голоду: ни плоды еще не созрели, ни трава не выросла.

Переспав ночь под телефонным столбом, на следующий день добрался до Глобино. На небольшой станции — толпа людей и горы трупов. В города крестьян не пускали, чтобы побольше выморить. Это была политика России, советского руководства, потому что когда я попал в Воронежскую область, то там голодом и не пахло. Этнические россияне встречали украинцев враждебно: «Проклятые хохлы, работать на земле не хотели, а теперь приехали наш хлеб жрать».

Доехать в Кременчуг ему тогда случайно помог отцов знакомый милиционер. Находясь, лето и зиму в России, он в следующем году вернулся домой. В доме уже хозяйничали чужие люди. Пришлось идти в школу-интернат. Второй самый яркий эпизод того периода связан с найденным малым Лебедой сокровищем. Школа-интернат содержалась в прежнем дворце царского генерала. На то время Кринками еще ходили резвые рассказы о коробке с золотом, якобы закопанную где-то в генеральском саду в начале Гражданской войны. Тогда позднего вечера на двор Антона Кривобока, жилище которого находилось на краю села, заскочила какая-то банда и заставила хозяина показывать дорогу к дворцу. В тот вечер в Антона гостевал генеральский слуга и, услышав о намерениях бандитов ограбить его господ, направился напрямик, огородами, чтобы предупредить о нападении. Генеральша мигом сбрасывала имеющиеся в семье драгоценности в жестяную коробку из-под конфет и зарыла в землю метров за триста от дворца в скопанном саду. Поскольку барыня находилась в шоковом состоянии и стояла темнота, хоть глаз выколи, ни на следующий день, ни после найти «золотой» тайник не удалось. Впоследствии генеральша куда-то выехала из села, а вся местность заросла травой.

В 1934 году старый сад выкорчевали и там построился председатель кооперации.

«Как-то я шел с деревянной палкой тропинкой мимо оранного огорода, — вспоминает Иван Иванович, — и увидел, что из-под земли высматривает угол металлической коробки. Когда поднял, то через сотлевшую жесть на черную землю высыпалась куча золота. Я понабивал им карманы и напихал за пазуху. Через несколько минут о моей находке знали все Кринки. В школе меня заставили составить все сокровище на парту. Кроме перстней и сережек, там была тяжелая золотая цепь, а на нем — кулон с брильянтом. Все ценности забрали председатель колхоза и кладовщик и поехали в Кременчуг. По пути их встретили работники НКВС и конфисковали золото. Я же проплакал целую ночь от сожаления, которое не скрыло себе хоть какую-то вещь. Когда утром надевал ботинки, то из онуч выпал золотой перстень, который чудом попал в сапог. Его за 5 карбованцев я продал старшему двоюродному брату, а на вырученные деньги купил два мяча и килограмм конфет. Вот и все вознаграждение, хотя в областной газете написали, что пионер Иван Лобода нашел большое сокровище и получил премию в размере 25 процентов от его стоимости. В действительности же я получил дулю с маком».

Из семьи Лободы к занятию живописью умения не имел никто, по крайней мере не брал к рукам ни карандаш, ни кисть. То ли талант до пори до времени дремал в семейных генах, или Господь персонально подарил его лишь Ивану-младшему, думать трудно, но успех пришел к нему с первой попытки. В 1934 году областная молодежная газета «На смену» вместила на первой колонке репродукции портретов Тараса Шевченко и Александра Пушкина по случаю их юбилейных дней рождения. Ивану захотелось скопировать оба портрета. Дебют оказался настолько удачным, что о его малярном мастерстве заговорили по целому интернату. Он стал известным лицом, положив начало 70 лет тому назад своей Шевченкиане.

В 1938 году за портреты Сталина, Ленина, Карла Маркса и, опять же, Шевченко, нарисованные углем на коленкоре, он получил в Полтаве первую солидную премию — 500 карбованцев, на которые можно было купить аж две коровы.

Рисовал охотно. Это занятие ему действительно очень нравилось, но был в жизни период, когда Иван Лобода очутился на перепутье между двумя музами. Учась в столичной художественной школе, он успешно прошел испытание и был зачтен на вокальное отделение Киевской консерватории. Неизвестно, как бы дальше сложилась его судьба, если бы резко не протестовал директор школы: «Что, петь? Ты хорошо подумал? Сегодня голос есть, завтра — нет, а рисовать будешь к гробовой доске и будешь купаться в деньгах».

Директорские слова оказались пророческими. Кисти с тех пор Лебеда не оставлял никогда и жил, за собственным признанием, достаточно как для советского человека зажиточно. В Ивано-Франковск во второй раз попал за распределением.

Сколько всех он нарисовал портретов Кобзаря, теперь уже точно вспомнить не может. Часть сохраняется в областном центре Прикарпатья, одно двухметровое полотно с изображением Тараса Григорьевича осталось в Моринцах, остальные разошлись по миру, в частности и за океан. Идея довершить Шевченкиану еще восьмерыми портретами, посвятив ее 190-летию от дня рождения Кобзаря, возникла неожиданно, но за ее реализацию художник взялся с особенным рвением: «Чувствую, что до Шевченкового 200-летие я не доживу, потому нужно было спешить. Хотя, честно говоря, и сам не надеялся, что смогу сделать это за полгода. Рисовал ежедневно. В начале работы я весил 72 килограмма, а по завершении — только 64. Восемь килограммов моего живого веса «пошло» на Шевченко. Лицо изображал из его известных портретов, а туловище — из натуры. Для одного портрета, например, позировал знакомый офицер-отставник. Работы, надеюсь, удались».

За свою длительную творческую жизнь, кроме любимого Шевченко, он перемалевывал или не всех классиков марксизма-ленинизма и их последователей, включая Леонида Брежнева, написал десятки портретов героев Советского Союзу, социалистического труда и советских космонавтов. При этом не чурался натюрмортов, пейзажей и широкоформатных полотен, таких, скажем, как въезд Богдана Хмельницкого на площадь перед Софиевским собором при большом собрании киевлян.

Держать в руках кисти он собирается как можно дольше, по возможности — вплоть до «гробовой доски», как пророчил директор столичной художественной школы. А что не будет дорисовывать, продолжит 43-летний сын Тарас — тоже профессиональный художник. Правда, он, в отличие от отца, работает в более модерном, чем социалистический реализм, стили и быстро наловчился к европейским стандартам жизни. Приобрел квартиру в Праге, где проживает уже 6 лет, и считает тамошнюю жизнь значительно комфортнее украинского. В чешской столице вышел респектабельный каталог работ Лободы-младшего преимущественно с портретами красавиц, в частности «ходовой» обнаженной натуры. Имеет дар Божий и Тарасова дочка. Однако, если и она изберет занятие живописью за профессию, то, наверное, уже не считается украинской художницей. Очевидно, в Праге девушка за несколько лет приживется быстрее, чем ее дед за полвека на Прикарпатье, но вряд ли она будет рисовать Шевченко.

Степан ГРАЖДА.