Формирование архитектурного образа Киева первой трети XIX ст. тесно связанная с творчеством выдающегося зодчего Андрея Меленского. Ученик архитектора К. Бланка — одного из основателей русского классицизма, — А. Меленский работал под руководством таких талантливых архитекторов, как В. Баженов, М. Казаков, Дж. Кваренги.

С 90-х годов XVIII ст. А. Меленский начинает свою деятельность в Украине, а в 1799-1829 гг. занимает должность руководителя чертежницы при канцелярии Киевского генерал-губернатора, что фактически было должностью городского архитектора Киева.

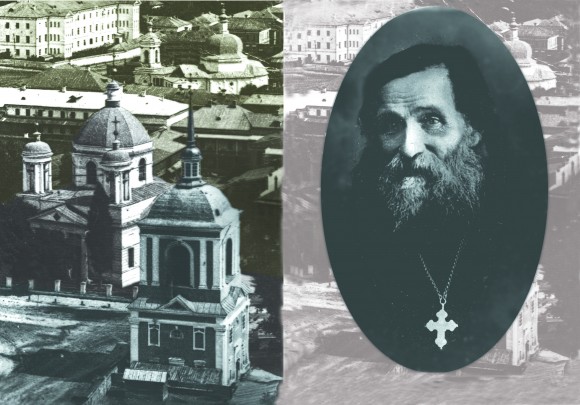

Исполняя 30 лет обязанности главного архитектора города, А. Меленский активно работает над его застройкой и создает большое количество знаковых для Киева сакральных сооружений: церковь Николая Доброго (1800— 1807 гг.) — разрушена в 30-х гг. XX ст., монумент в честь Магдебургского права (1802-1808 гг.), Николаевскую церковь-ротонду над Аскольдовой могилой (в 1809-1810 г.), Хрестовоздвиженську церковь на Кожемяках (в 1811 г.), церковь Рождества христового (1810-1814 гг.) — разрушена в 30-х гг. XX ст., возобновленная на Почтовой площади в 2002 г.).

Значительная творческая наработка мастера включает также градостроительные проекты: А. Меленский разработал планирование Подола, сохраненное до сих пор (в 1812 г., совместно с В. И. Гесте), и руководил его застройкой. Он же проложил ряд магистральных улиц Киева (сегодня это улицы Грушевского, Сагайдачного, Большая Васильковская и др.). Не обошел мастер своим вниманием и проектирование и сооружение иконостасов для новых и уже существующих храмов Киева. Особенная необходимость в их создании появилась перед архитектором после сокрушительного пожара, что несколько дней бушевала на Подоле в июле в 1811 г. В пламени исчезли почти все деревянные подольские церкви, а в большинстве каменных храмов были повреждении или полностью выгорели интерьеры.

Для возобновления богослужения в уцелевших храмах А. Меленский работает над их восстановлением и создает иконостасы для церкви Николая Притиска (1819-1820 гг.), Богоявленского собора Братского монастыря в Киеве (в 1825 г.). Кроме того, им в разные годы были созданные иконостасы для церкви Николая Доброго, Николаевской церкви над Аскольдовой могилой, Воскресенської церкви Фроливского монастыря. Среди многих храмов, построенных и перестроенных по проекту А. Меленского, особенное место принадлежит церкви Николая Доброго, которая к ее уничтожению в 1936 г. находилась на Покровской улице (прилегает к Андреевскому спуску), на месте расположенной там сегодня школы.

Основание ее относится на конец XVI ст. Храм построен средством гетмана Самийла Кошки в знак благодарности за освобождение из турецкой неволи. При церкви был также госпиталь для бедных, который просуществовал свыше 200 лет, благодаря чему за ней и закрепилось название Николая Доброго. Гетманская деревянная церковь сгорела в начале XVIII ст. от вспышки молнии.

На ее месте средством и при непосредственном участии священника, а со временем протоиерея, Симеона Ширипи в 1706 г. (по другим данным, в 1716-ом) выстроили каменный храм, а в 1799 г. его уже разобрали через аварийное состояние (кроме колокольни, которая существует доныне). В третий раз церковь Николая Доброго строили в 1800-1807 гг. средством киевского купца Чахотки. Архитектура нового каменного храма была выдержана в формах классицизма и отвечала принципам художественной выразительности этого стиля, однако жемчужиной его был иконостас, выполненный в 1805-1806 гг. Здесь необходимо сказать несколько слов об особенностях композиционного построения иконостасов времени классицизма и общих принципах ее организации. В отличие от предыдущих веков, иконостасы классических суток в значительной степени теряют свою основную литургическую функцию как основы для икон. Они отмежевывают наос от алтаря и часто превращаются в самоценные архитектурные формы, в которых незначительное количество икон и их размещения по большей части обусловливается логикой архитектурной композиции. Общей особенностью иконостасов, созданных во время классицизма, становится чрезвычайное разнообразие в построении, пластичном решении, подкрепляет связь их пропорций с внутренним пространством храмов и архитектурой фасадов. Они становятся ярким выражением индивидуальности творческого подхода художника к когда-то постоянному, канонически закрепленному композиционному виду этой части храма.

Сторонник и продолжатель классицизма, А. Меленский четко придерживался композиционных и декоративно - пластичных приемов стиля.

Уравновешенность композиции, пластичность архитектурных форм и объемов, совокупность декоративных средств, обобщенность рисунка - всей этой системой правил и законов построения художественного в классицизме А. Меленский руководствуется для создания нового образа в Киеве традиции иконостасної традиции в стиле классицизма.Примером новаторского, смелого применения вышеприведенных принципов является иконостас Церкви Николая Доброго, который был одним из наилучших в наработке зодчего.

Сегодня известны только две фотографии этого иконостаса: на одной он зафиксирован в формах классицизма, без визуальных признаков переработок; другая, которая относится к началу 30-х гг. ХХ ст., фиксирует его состояние после изменений, целью которых было предоставление иконостасу признаков псевдорусского стиля, который распространился в архитектуре в последние десятилетия ХIХ, - начала ХХ ст. Сейчас этот фотоматериал без преувеличения можно назвать уникальным, потому что он зафиксировал все части николаевского иконостаса, к тому же, в разные периоды его существования. Основу композиции составлял киворий над престолом, запроектированный в виде ротонды-беседки, к которой по бокам прилегали плоскостные крылья; при этом ротонда выступала вперед иконостаса на половину своего объема. Перекрытие ротонды было сформировано в виде полусферической бани, объем которой образовывался только несколькими полуарками в виде конструктивных ребер.

Подобная композиция иконостаса, с включением к его структуре кивория-ротонды, была новаторским изобретением, которое возникло во время классицизма. В Украине известны только несколько иконостасов, выполненных из использованием этого оригинального архитектурно-композиционного приема, — главный иконостас Преображенского собора в Одессе (в 1808 г.) и иконостас Преображенской церкви в с. Большой Бурлук (в 1839 г.); обое созданы позже иконостаса А. Меленского, поэтому здесь вероятная даже какая-то часть наследования. В Киеве же не известно ни одного подобного иконостаса, потому в этом смысле иконостас церкви Николая Доброго был уникальной достопримечательностью для города. Выразительная пространственность композиции иконостаса церкви Николая Доброго подчеркивалась скромностью декоративной отделки, которая включала в себя только профилируемые карнизы высокого антаблемента его ротонды и плоскостных частей, а также обрамления икон и дверей диаконов узкими рамами и лиштвами невысокого рельефа. Главными декоративными мотивами выступали листяные гирлянды в обрамлении картушей и розетки цветов на фризе ротонды.

Сдержанность в отборе декоративных средств оформления проявлялась даже в отсутствии каннелюр на фустах колон ротонды: декорированной была только нижняя часть фуста, где отделанный каннелюрами фрагмент ствола колонны ограничивали два декоративных пояса из стилизованных лавровых листьев.

Присущее классицизму влечение к монументальным формам и обобщенности рисунка проявляется в иконостасе в нивелировке и уменьшение количества не только декора, но и иконографии. Традиционная багатоярусная структура иконографии сокращена А. Меленским в николаевском иконостасе до два яруса. Середину нижнего намисного яруса занимали царские ворота, в центре каких находилась большая круглая икона Благовещения, а по углам — четыре, также круглые, изображения Евангелистов. Все иконы намисного яруса были прямоугольной формы и одинакового большого размера. С обеих сторон царских ворот по старинной традиции находились иконы Христа-спасителя с евангелием в руке и Богородицы с младенцем. За ними с каждой стороны размещалось еще по одной иконе: в правом крыле это был Николай Чудотворец, в левом — апостол Андрей. За этими иконами из обеих потому что там находились двери диаконов, на них — длинные прямоугольные иконы с изображением архангелов, также на полный рост. С правой стороны на дверях — изображение архангела Гавриила, из левого — парный ему образ архангела Михаила. Все Иконы намисного яруса, кроме образов на дверях диаконов, были в металлических одеяниях, которые полностью закрывали живопись, оставляя свободными только лики и руки святых, — это можно разглядеть на более ранней фотографии. Второй ярус икон состоял только из двух небольших круглых икон в картушах, установленных на карнизе. Одна из них, с изображением новозаветных святых, — над храмной иконой Николая Чудотворца, другая, из зображеннием ветхозаветных праведников — над иконой апостола Андрея. Над царскими воротами — прямоугольная икона Тайной Вечери, вставленная в повышение портала, который ограничил сверху и снизу карнизами. Завершался портал царских ворот полуциркульной аркой, обрамленной резными лучами, в которой находилось резное же изображение Святого Духа в виде голубя. Все иконы второго яруса, в том числе икона Тайной Вечери, были оправлены в металлические одеяния.

Выше портала царских ворот, на антаблементе ротонды, была вмещена небольшая прямоугольная икона Успения Богородицы, наложенная наверх резного круглого венка с головками херувимов, обрамленного лучами сияния. Икона Успения не входила в первобытную иконографию иконостаса и была пожертвована только в 1809 г., все же другие иконы, которые находились в иконостасе церкви Николая Доброго, были выполнены во время его сотворения. Имя живописца, который работал над ними, неизвестно. К сожалению, смотря на светлины и фотографии, ничего определенного сказать нельзя и о живописи икон. Отметим лишь то, что силуэты фигур намисного яруса с их капризными извилинами драпувань отвечают стилю академической живописи времени классицизма. Увенчивал иконостас небольшой ажурный крест на вершине бани ротонди.

В таком виде иконостас просуществовал до конца XIX — начала XX ст. Точно неизвестно, когда именно были сделаны работы по переработке и замене отдельных элементов иконостаса, но в результате его первобытные царские ворота были заменены на невысокие ворота в псевдорусском стиле, на которых сверху вмещались две круглых иконы с изображением Богородицы и архангела Гавриила, а под ними — две Иконы с двухлопастным завершением, на которых были по двое изображены евангелисты. Кроме этого, иконостас украсили декором, установленным на антаблементе ротонды и на реброподобных дугах ее перекрытия, Такие переработки внесли дисгармонию в композиционный вид иконостаса, нарушив его стилистическую целостность.

Светлины 30-х гг. XX ст., на которой зафиксированные эти изменения, дает еще несколько свидетельств о последних годах существования иконостаса. Во-первых, на ней можно видеть, что в то время уже отсутствовали одеяния на Иконах Христа и Богородицы. Достоверно, их изъяла власть, потому что они представляли незаурядную материальную ценность — большинство одеяний для наместных икон выполнялись из позолоченного серебра. Во-вторых, на карнизе, над наместными иконами Спаса и Богородици, вмещены большие иконы икож Богородици И Спаса, которые, судя по их размеру и иконографии, належали каким-то неизвестным иконостасу и были когда-то его наместными образами. Учитывая время, в которое сделана эта свитлына установленные на карнизе иконы, вероятно, были спасены с какого-то уничтоженного в те времена киевского иконостаса. В 1936 г. церковь Николая Доброго была закрыта и разрушена. Вместе с ней погиб и этот чудесный иконостас. Судьба икон Николаевского иконостаса сегодня не известна. Поданная короткая разведка не претендует на полноту охватывания всего известного на сегодня архивного материала, который касается иконостаса церкви Николая Доброго в Киеве. Надеемся, что при дальнейшей проработке материала могут быть выявлены новые данные, которые расширят и уточнят наши представления об этой достопримечательности отечественного искусства.