Украинской культурологии всегда недоставало исследований контекста, атмосферы, сложной карты-схемы отношений художников, эмоций, влияний, творческих взаимообменов, интересных комментариев.

Вещей, без которых программные произведения выглядят сплошной обязанностью художника перед народом и талантом, а процесс творчества — нудным производством общественно полезных идей, нужных кучке таких же нудных интеллигентов. Мне лично не хватало литературоведения, театроведения, киноведения, сделанных влюбленными в объект своих исследований профессионалами. Как Анна Саакянц в Марину Цветаеву, как Юрий Тинянов у Пушкина, как Элеонора Соловей у Владимира Свидзинского. Только любовь, скрупулезная и дотошна, способна гнать научного работника в дальний путь, чтобы найти след нескольких строк одного стихотворения, искать ли встречи с кем-то, кто знал героя. Поэтому презентация полного комментирующего издания произведений Владимира Свидзинского в двух томах, которое напечатала «Критика» в рамках программы «Открытый архив», подарила надежду на новое, полное, профессиональное и любовное прочтение украинской культуры. Поэтому и сказала на презентации в Музее литературы Михайлина Коцюбинская об ощущении подлинности этого события: «Очень редко возникает это ощущение. Часто все намешано — и подлинность, и эрзац, и абсурд, и дешевизна. А здесь чистота, классика жанра».

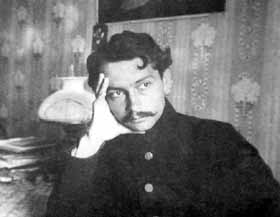

Доктор филологии Элеонора Соловей работала над двухтомником Свидзинского 10 лет, потому она и не собиралась скрывать тот факт, который считает этот день своим праздником и одним из шагов в возвращении долгов украинскому поэту, который мог бы украсить любую национальную литературу. До сих пор Владимир Свидзинский (1885—1941) остается рафинированной игрушкой для знатоков, эстетов, литературоведов, это удивительным образом напоминает прижизненную ситуацию, когда широкого признания поэт не имел, а коллеги высоко уважали его талант. «В том-то и вещь, что Свидзинский, этот поэтический аутсайдер, этот, казалось, законченный неудачник, заблудший в не своем времени, невостребованный той литературой, к которой ему выпало принадлежать, на конец 30-х годов как-то незаметно для всех, а слишком для него самого зажил очень своеобразного признания.

Пусть это было признание в достаточно узком кругу, но круг был отборен, а признание искреннее. Здесь и Смолич не согрешил против истины: в этом кругу Свидзинский действительно имел репутацию «метра за гамбургским счетом», и эту «неофициальную» репутацию даже вульгарная и грубая критика по-своему крепила» (статья Элеоноры Соловей «Работы и дни поэта»). Василий Стус высоко оценивал Свидзинского, ставил его в один ряд из гете и Рильке. Но официальное, мейнстримовское литературоведение не интересовалось Свидзинским, у него нет могилы, потому что вместе с другими узниками его сожгли в 1941 году, и нет даже памятного знака. «Я встречу вечернюю зарю Ее пыли золотистый дым. Где-то и сам, как заря, я згорю, Состоянию в воспоминаниях пылью тонкой».

Долгое время архив Владимира Свидзинского, который сам когда-то работал архивариусом в Каменке и прекрасно осознавал значимость исторических документов для будущего, считался затерянным. Но оказалось, что часть архива поэта сохраняется в Литературном музее в Харькове, часть — в Музее Коцюбинского в Чернигове, одна тетрадь в пошарпаной обложке координатор проекта «Открытый архив» Степан Захаркин нашел в библиотеке Вернадского. Таким образом удалось найти неизвестные, не печатные до сих пор стихотворения, письма, статьи, переводы. В частности, в двухтомник включенные 22 произведения, которые не печатались раньше, впервые печатаются два переводы, шире, чем раньше, представленный епистолярий — это в основном 30-ые годы.

10-летняя работа над возвращением полного, текстологически не искаженного Свидзинского, погружение в космос его поэзии дало основания Элеоноре Соловей говорить о закономерной мистичность некоторых вещей, связанных с этим изданием. Например, то, что оригинал-макет двухтомника поэта, который происходил из украинского духовенства, делал священник, отец Владимир Романишин. «Эпос и драма предоставляются к имитациям, лирику имитировать нельзя, потому что это личностный, предельно субъективный взгляд на мир, — сказал на презентации культуролог Вадим Скуративский.

— И единственным лириком на конец 20-х годов у нас остался Свидзинский». «Смутно и скучно. Все, как эта ветвь, увядший для меня, — Так ты сказала и мертвых листьев коснулась рукой. Месяцы и лета перейдут, и будет мне к смерти Каждый сохлый листок колким упреком од тебя». Посмертное признание не может задним числом скрасить его нерадостное бытие начала прошлого века, но, возможно, возобновленное в литературе имя отца сможет порадовать 83-летнюю дочку поэта Мирославу Владимировну, которая проживает в Харькове.

Повернуть в культуру оттирке потребностями советских суток имена — это уже как азартная игра для наших научных работников, гуманитариев, культурологов, это герц с чужой идеологией, которая отрицала значимость украинской культуры. Свидзинский — «поэт чрезвычайно тонких душевных движений, блестящих видений и воспоминаний о будущем», его поэзия не предоставляется к чтению вслух, упирается, требует сотрудничества глаз и ума, опыта и эмоций, он как тот необходим, заброшенный подальше пазл, без которого картинка украинской литературы искажается. В украинской литературе были мужицкие стихотворения и крестьянская, сельская проза, психологический урбанизм и причудливое письмо, футуризм и неоклассики, и был лирик Владимир Свидзинский.

Валентина КЛИМЕНКО