Поклон большому киевлянину Михаилу Булгакову по случаю его дня рождения

Вряд ли в отечественной литературе ХХ века найдется произведение, которое смогло бы поспорить в славе самого мистичного с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Автор, киевлянин по происхождению, написав его, увековечил не только московские закоулки, которые сегодня стали в сущности «капищами» культу Булгакова, но, прежде всего... Киев. Это «город-привидение» преследовало писателя до последних дней жизни, стало квинтэссенцией его насыщенного и драматичного творческого пути.

Творец собственной судьбы

«Мастер и Маргарита», гордость русской литературы, с полным правом может считаться также жемчужиной воссоздания украинского мира 30-х годов ХХ века. Ведь его цель — намного шире жизнеописания рядовых событий тогдашнего московского «урбанистического муравейника». Роман стал для многих советских читателей первым прикосновением к проблемам, которые до сих пор считались отстраненными и опасными. Он — своеобразный апокриф, «Евангелие от Михаила», первое знакомство атеистически воспитанного советского интеллектуала с самой сущностью христианской проблематики. Булгаков стремился и смог быть достойным своего высокого призвания, просветянской миссии.

Роман, наконец, увидел мир после трех десятилетий «искусственного забвения» (1966—1967, журнал «Новый мир»). Эти «страсти за Михаилом» осуществили переворот в мозгах советского читателя, научили напуганного действительностью homo soveticus сомневаться в раньше, казалось бы, несомненному, противостоять серости, осмелиться на самоосознание и признание собственной значимости в бытии, прилагать усилия в гарантировано безнадежной ситуации. И, в конечном итоге, — побеждать.

В целом путь Булгакова к читателю — насыщенный клубок мистических преград, пророчеств и их свершений. В свое время именно в киевских работах Михаила Врубеля приобрел зримые пластичные очертания герой Лермонтовской поэмы Демон. В Киеве же у Михаила Булгакова сложился замысел роману «Мастер и Маргарита». Идея врубелевского Демона, его «исступленное томление души» поразили молодого киевлянина, который пережил лихолетие калейдоскопического ряда властных «кульбитов», которые стряхивали Киев. Тогдашнее состояние беспомощности его растерянной души замечательно воспроизведенный в пьесе «Дне Турбиных». Многозначительное именно это имя-символ. За словарем Ушакова — «булгачить» — значит «тревожить, тревожить». Выходит, полковник Алексей Турбин, который проживает с родными в 13-ом доме на Андреевском подъеме, — это сам Булгаков, который переиначил собственную фамилию и подарил его герою, наделил его собственными переживаниями и заботами.

Через десятилетие, в сталинской Москве, в условиях гнетущей диктатуры «сверхчеловеческой силы», «демоническая» тема приобрела уже непреодолеваемую значимость. Воланд в некотором смысле — символ этого времени. Если Демон во Врубеля — противоположность «правильному» пути, норме, то Воланд в Булгакова так же — воплощение независимости, мужества быть самим собой в самые черные дни. Его «демоничность» — то зеркало, которое является лишь воссозданием наших собственных грехов и внутренней черноты.

Начиная с повести «Собачье сердце» (1925) Булгакова беспокоит и подавляет тема ловушки и трагической вины интеллигенции, ее ощущения безвыходности и беспомощности перед лицом неумолимых сил, высочество которых страшно было даже осознать. Что же в действительности правит человеческими душами — утвержден «нормативный» миф, какая-то «сверхгосударственная» сила ли? Булгаков окончательно запутался, отметив «Собачьим сердцем» пик своей растерянности и сомнений. Его Мастер стал антиподом профессора Преображенского, а Воланд — его аналогом, продолжателем его дела — испытание человека, искушения ее бессмертием, добром и злом. Мечты и поиски молодого Булгакова воплотились в романе зрелого Мастера пэра. И писал он это своеобразное завещание с такой откровенностью, какая досягаемая лишь перед лицом Вечности.

«...Киев очи отворил»

Когда Михаил Булгаков в 1921-ом году появился в Москве, о нем снисходительно говорили: «писатель из Киева». Но высокое писательское призвание не давало ему права признать себя провинциалом, спрятаться за этой снисходительностью. Он срастил в себе особенную веру — ощущение жизни в особенном, напряженном пространстве, пассионарный экстаз «священного безумия», который является движителем самой истории. Творец, живя такой жизнью, оказывается на пересечении координат духовной столицы мира, независимо от ее географического расположения. Киев, еще из XVІ века называемый «Иерусалимом земли Руской», остался для Булгакова такой «столицей мечтаний и надежд».

Его присутствие чувствуется в каждом произведении писателя. Город булгаковской «Белой гвардии» имеет черты именно такой духовной столицы. И в «Мастере и Маргарите» сама топография Москвы — тоже киевская! Не удивительно — ведь роман написан под большим влиянием типично «киевского» писателя — Куприна (в частности — его повести «Каждое желание»). Да, трамвай, один из «героев» первых страниц роману, никогда не ходил на Патриарших ставках, а описание его маршрута — узнаваемый киевский Владимирский подъем. В капризной архитектуре киевского дома барона Штейнгеля на Большой Подвальной узнается дом, в котором в Москве проживал Мастер. А Маргарита никак не могла летать над Москвой — там нет Лысой горы. Зато в Киеве таких — не менее шести. В целом в городе «Мастера и Маргариты» органично объединились черты и Москвы, и Киева, и взлелеянного в мечтах «Вечного города». Именно из Киева Михаил Булгаков вынес страсть к высоким точкам обзора. Потом, в Москве, он смотрел на столицу из Воробьевых гор, верхней галереи дома Пашкова. И следом за ним из этих точек созерцали Москву его герои.

Киев ХІХ века имел свой особенный и, к сожалению, потерянный сегодня шарм декаданса и вечности. Город, который появился на пересечении времен, именно оказался часовым указателем, средоточием синтеза идей и тенденций культурничества. Именно в таком романтично призрачному городе две вечных темы — евангельская история и легенда о докторе Фауста — могли столкнуться с событиями реальной истории и превратиться в фантасмагорию. Символизм строк многих поэтов подтверждает уверенность Булгакова в особенной ауре Киева. Да, по свидетельству Надежды Мандельштам, именно булгаковская «Белая гвардия» стала стимулом для написания Иосифом Мандельштамом стихотворения «Как по улицам Киева-Вия». А намного раньше в Тютчева появились слова: «...Киев очи отворил».

Киевлянин Николай Бердяев сказал: «Все, что удалено от Бога — провинциальное». Провинциальность — это не вопрос места, его насыщенности современными проблемами. Если измерять полноту бытия критериями насыщенности духовной жизнью — наивысшей точкой мирового духовного пространства оказывается вовсе не «человеческий муравейник», а безлюдная келья самоуглубленного аскета, одинокая вершина, выше которой — лишь Бог. Лев Толстой, живя в Тульской губернии, — жил в центре мира! Великан духа Данте или евангелист Иоанн создали свои бессмертные страницы-предостережения в закоулках изгнания, побега от мировой напрасности. Булгаков осуществил такой же побег, «внутреннюю эмиграцию». И именно таким последним прибежищем стал для него роман, ради завершения которого он и держался на этой земле.

Ощущения своего «киевства», высокого призвания «волхва», жертвенного служения этому городу, преисполненному магического величия, этому urbis magnum Булгаков пронес до последних дней. Демон свободы и творческого огня коснулся незримым крылом и его чела. Как и Михаила Врубеля, его с полным правом можно назвать романтиком, к донышку отданным творческой одержимости и готового нести за нее расплату — непризнание, внутреннее одиночество на грани безумия и самоубийства.

Груз последних шагов

То, что Михаил Булгаков, взявшись за написание роману «Мастер и Маргарита», узнался с нечистой силой да еще и смог не презреть, а присмирить ее, «укротить» и взять в спутники — перестроило вокруг него все мироздание, людей, самое время. Цель истинного Творца — «реорганизация» окружающего пространства из-за обновления мировосприятия, сотворения мнимого мира, который непересекающийся с реальным. Булгакову удалось поднять настоящее «сотрясение сознания» у своего читателя. Даже жена Булгакова — Елена Сергеевна, в молодые годы — веселая, кокетливая, небезупречного вкуса лицо, которого друзья звали «Ленка-боцман», — в настоящее время известно всему мировые как Маргарита, которая под воздействием мужчины, Мастера «нездешних дел», перевоспиталась на настоящую колдунью, на проницательную «гостью из потустороння» с легким фльором инфернальности.

Михаил Булгаков и Елена Бокшанска познакомились в феврале 1929 года. Случилось это почти так, как отображено в романе: с желтыми цветами, удивленными взглядами, растерянными словами. Она стала его ангелом-хранителем. Как-то он сказал: «Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и я ничего не боюсь». Благодаря своей Люси (так он звал любимую жену) он смог продержаться, соревнуясь со смертью.

А противостоять было почему. С 1926 года он был лишен возможности заниматься литературной деятельностью, находился под пристальным присмотром ОГПУ-НКВД. Он, как считала критика, оказывается, — «новобуржуазное отродье, брызжущее отравленной, но бессильной, слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы», — приговор в типичном стиле тогдашнего полицейского жаргона. Во время обыска, который случился в 1926 году, у него были изъяты все его рукописи и дневники. Ему удалось повернуть их лишь ценой отказа от протестов. В феврале 1929 года были сняты из репертуара все его пьесы, и до весны 1930 года он дошел до предела отчаяния, стал думать о том, чтобы застрелиться, носил с собой револьвер.

28 марта 1930 года Булгаков пишет «Письма к правительству СССР», где просит правительство «приказать мне в срочном порядке оставить пределы СССР», или же — «дать работу за специальностью», хотя бы рабочим сцены. В ответ 18 апреля 1930 года он дождался... звонка от Сталина, который, «сжалившись» на отчаянные вопят писателя, пообещал ему возвращение на сцену его пьес, и даже — работу ассистентом режиссера в МХАТе. Забота Вождя о «навсегда белогвардейце» Булгакова объясняется, однако, весьма грустными обстоятельствами. 14 апреля 1930 года пустил себе пулю в сердце Маяковский. 17 апреля его похоронили. Самый простой политический расчет подсказал Сталину, что нельзя доводить до крайностей еще одного известного литератора. Ведь перед тем покончили с собой Сергей Есенин, Андрей Соболь.

В 1932 году МХАТу была возвращена давно снятая из афиши пьеса «Дне Турбиных». Усатый вождь был могучим, безусловно, злой, силой, но относился к Булгакова (как иногда думал он сам) если не с сочувствием, то, по крайней мере, со скрытым любопытством. Ведь и Воланд — демон зла — мог помочь возобновить справедливость. И все же его охватила прострация самоотречения, вплоть до своего физического конца: «Мне привитая психология заключенного».

Лишь работа над романом «Мастер и Маргарита», начатая в 1928 году, отвлекала от ядовитой мысли о нелепости последующего существования. И вот 15 июня 1938 года он завершил вчерне последнюю главу роману. Еще почти два года он продолжал править и дополнять рукопись, стоя на пороге смерти, погасая от родового проклятия — склероза почек. Почти слепой, он превратился, в сущности, на «живой труп», который едва шевелил устами. И все же умирал Булгаков со спокойной душой. Он услышал от жены именно то, чего хотел: «Клянусь, я напечатаю его». Провидец Булгаков метко напророчил будущее и себе, и своим книгам. Он «угадал», что неизвестные «высокие покровители» дадут ему закончить роман, и рассчитывал теперь на их снисходительность к жене. Умер Мастер 10 марта 1940 года. После кремации его прах похоронили на Новодевичьем кладбища, неподалеку от могилы Чехова.

Долгое время захоронение не имело могильного камня. Все не могли решить какой памятник поставить. Однажды в мастерской кладбищенских работников вдова Булгакова увидела огромный черный камень (какой назывался «Голгофой»), он когда-то лежал на могиле Гоголя. Прах Гоголя в 1930-ые годы был перенесен из Данилова монастыря на Новодевичье кладбище, а к дежурному юбилею автора «Мертвых душ» скульптор Томский сделал сладкий бюст Гоголя с надписью: «От советского правительства». А черный гранит, вывезенный из Крыма специально для могилы Гоголя, сбросили в яму. Его и положили на могилу Булгакова. Сбылось невероятное пророчество Мастера, обращенное к «тени Гоголя»: «Учитель, укрой меня своей железной шинелью». Так Украина в последний раз взяла Михаила Булгакова под свою опеку, защитив его памятью другого своего славного сына.

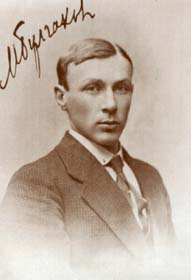

Классик сказал: «Важно не то, какая жена у писателя, а то, какая у него вдова». В сумеречном возрасте у Елены Сергеевны Булгаковой сложились собственные отношения с возрастом, который она в действительности, а не в своем лишь воображении, победила. Все в ее квартире было заполнено Им. Везде — его портреты, среди которых особенно поражал экспрессией молодой Булгаков с пронзительными, «неистово голубыми» глазами, написанный Острумовою-Лебедевой. Поняло, почему в повести Валентина Катаева «Алмазный мой венец» Булгакова выведено именно под именем «Синзеглазый».

Блуждая по послевоенному Парижу, она говорила себе: «Михайлик, я вижу все это, все, что ты хотел увидеть». Отсюда она привезла от Ельзи Триоле (сестры Лили Брик, жены Луи Арагона) для Твардовского антологию русской поэзии, где были и стихотворения самого Твардовского, переведенные на французскую Ельзой. Для Елены Сергеевны это был давно ожидаемый повод познакомиться с ним, который, в конечном итоге, и привел к появлению роману в журнале «Москва».

Елена Сергеевна говорила потом, что пыталась выполнить обещание, данное мужчине, шесть или семь раз. Она не показалась и преодолела заклятие, которое лежало на булгаковской рукописи. А именно это мистическое заклятие продолжает свое черное дело и сегодня, теперь уже — в намерениях постановки и экранизации роману. К сожалению, режиссеры, которые брались за это, все же не были колдунами. Достаточно вспомнить судьбу так и ненайденного фильма, снятого в 1993 году режиссером Юрием Карой, со Станиславом Любшиним в роли Мастера, Анастасией Вертинской — Маргаритой, Александром Филипенком — Коровевим. Каких усилий караулила работа над экранизацией «Мастера и Маргариты», стоит спросить также и у Анджея Вайди, первого, кто осмелился притронуться к роману, и у Юрия Бортка, который набрался этой смелости среди последних.

«Дьявольская», обольстительная, как первый грех, магия роману остается вечной наркотической прелестью для небезразличных искателей непознанного. Спасибо нашему земляку, замечательному Мастеру слова за эту магию, которая приближает к нам и те времена, и тех людей, и тот загадочный Город, который не оставляет нас и сегодня.

Андрей ШЕСТАКОВ