В народном искусстве творчеством многих поколений, с использованием разнообразных материалов и техник, были наработаны лучшие формы и образы, мастерство отточено до степени высшего совершенства.

Проработка приобретений данного направления изобразительного искусства, значительно распространенного в течение последних веков, и монументального искусства в более давний период, - с тем же смысловым значение, но другой манерой выполнения относительно материала и техники - на современном этапе исторических исследований может показать определенную наследственную линию в создание архетипического образа. Это также связано с раскрытием важного вопроса относительно генетической наследственности носителей указанного образа совершенного воина от давних времен до казацких суток и нынешнего времени.

Конкретизируя вышеуказанное, предметом исследования являются: в сфере изобразительного искусства - народные картины «Казак Мамай», в сфере монументального искусства - каменные столбы.

Картины «Казак Мамай» описывали и исследовали: А.Скальковский, Где Ля Флиз, П.Кулиш, И.Павловский, А.Лазаревский, Я.Новицкий, В.Данилов, Г.Галаган, Н.Петров, И.Франко, Г.Нарбут, Д.Бурлюк, К.Костенко, К.Широцкий, Д.Щербаковский, П.Клименко, Г.Хоткевич, П.Жолтовский, Я.Затенацкий, Н.Бутник-Сиверский, Ф.Уманцев, А.Жаборюк, И.Семенчук, М.Ткач. Указанные исследователи классифицировали картины «Казак Мамай» по определенным признакам, анализировали технику рисования, компоновки сюжета, изобразительную конструкцию, типологию персонажей. Они исследовались в контексте народной иконописи, портрета, рассматривалась социальная значимость и роль данного произведения в жизни общества, важность как историко-этнографического источника. Были попытки объяснить возможное происхождение композиции картины и ее названия: кое-кто считал что она имеет Восточное, другие — Западные корни; даже допускалось, что это были изображения конкретного лица — гайдамака Мамая середины XVIII ст., и тому подобное.

Обобщающими работами по тематике картины «Казак Мамай» стали работы П.О.Билецкого «Казак Мамай» - украинская народная картина» и Т.М.Марченко «Козак-Мамай», которые являются достаточно полными исследованиями по этой тематике. В них творчески проанализировано, исследовано значительное количество произведений и классифицированы они по определенным признакам. В работе Александра Шокало «Казак Мамай образ украинского рыцаря» сделан подход к раскрытию сущностных категорий образа.

Каменные столбы, как памятники монументальной скульптуры, исследовали: В.Ястребов, А.Миллер, П.Шульц, Е.Попова, Д.Раевский, А.Мелюкова, Н.Елагина, М.Артамонов, Б.Граков, Ю.Шилов, Л.Зализняк. Относительно этих каменных столбов исследователями определены их типы, время, территория расположения, отмеченные аспекты семантики (кто изображен), синтактичности (каким средством) и прагматичностью (с какой целью).

Указанные исследования и обобщения дают возможность в этой работе сравнить образцы изобразительного и монументального искусства, которые относятся к разным историческим эпохам, но имели распространенность на территории нашей Отчизны.

Заданием данного исследования является попытка раскрытия сущностной символики, семантики и прагматики архетипических образов народного искусства, их значимости в светлые вопросы обычной подготовки воина, существования этих образов в отечественной военной среде в течение всего исторического периода, как стержневой основы и показ прямой наследственности в их глубинном значении.

Наш народ в течение истории своего существования создавал самобытный культ совершенного воина, воплощая его в художественных образах - носителях информации.

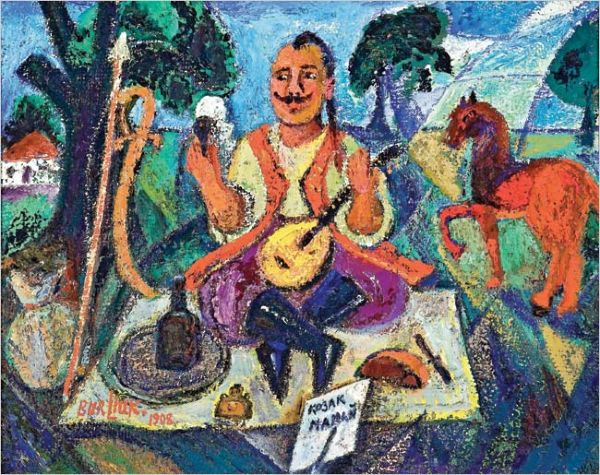

«Казак Мамай» — самая популярная народная картина, которая украшала в древности каждую казацкую хату . «Козак-Мамай» — самое дорогое сокровище наследников казацких родов, которое передавалось в наследство с поколения в поколение. Казак Мамай наш народный святой, его изображение, было непременным атрибутом дома.

Эта картина была одной из форм изобразительного фольклора, что отражала мировоззрение народа . В жилищах наших пращуров она располагалась на самом почетном месте. «Мамаи» в течение нескольких веков производились по всей Украине - от Карпат до Слобожанщины и Херсонца, находили их там, где поселялись выходцы из Украины - от Кубани до Волги.

На основании тех достопримечательностей, которые сохранились, «Казака Мамая» следует считать традиционным и повторяемым почти без изменений по крайней мере лет 200 - 300. самая давняя с сохраненных до нашего времени картин датируется 1642 годом .

Картины «Казак Мамай» выделяются в отдельную группу подобием, почти тождественностью своей композиции вплоть до мелких деталей. Совершенная форма существовала в течение веков, крепко войдя в сознание народа.

Многообразие способов выполнения картины «Казак Мамай» огромное: от монументальных полотен до схематично-образных изображениям. Каждым автором индивидуально подано виденье цветной гаммы, компонации элементов сюжета, но точно соблюден он сам.

Рисовали «Казака Мамая» на полотнах и на стенах хат, на дверях и на ставнях, на изразцах и сундуках. Даже на липовых ульях и праничных досках. Изображение запорожца приобретало значение оберега, охранника жилья.

Те картины, которые дошли до нашего времени, - то ли на полотне, то ли на дереве - имеют достаточно незначительный возраст. Но информация, которую передает образ «Казака Мамая» явно более давняя, чем те носители, на которых она зафиксирована. Сравнивая большое количество картин «Казак Мамай», можно отметить, что независимо от региона и периода написания именно того или другого образца, - все они имеют не только одинаковое название, но действительно одно и то же композиционное содержание, которое происходит, как это можно допустить, от общего очень давнего информационного источника - определенной духовно-волшебной сущностной категории, которая была основополагающей для мудрости пращуров. И именно эта информация дала толчок для создания образа, который на современном этапе обозначается как «Казак Мамай». Конечно, с течением времени и непродолжительностью в сохраненности таких материалов, как полотно и древесина мы имеем образцы этого образа и сюжета только последнего исторического периода. Но более важым является не так носитель информации, как сама информация, которая, вероятно, при упадке-старении предыдущего носителя переносилась на новый, хранясь в сущностном своем содержании.

М. Ткач отмечает: «Акцент в изучении картины относился преимущественно на его внешней описательности, а не на внутренней символико-метафорической сути. Картина имеет две ровные сакрализации: эксплицитный (проявленный, видимый, внешний) и имплицитный (не проявленный, скрытый, внутренний). Но именно второй — не проявленный, как это характерно и для всего фольклора, как раз и обусловливает наличие всех композиционных элементов произведения. Следовательно, они имеют двойное содержание: бытовой и знаковый».

Какая же первоинформация была основой для сюжета «Казака Мамая»? Какая глубинная духовно-волшебная тайна прячется в данном образе? Для чего был создан этот образ?

Ответ на эти вопросы дает сам «Казак Мамай» - картина-завещание пращуров. Талантливо закодированная на полотнах светоносная энергия национального Духа.

В фигуре казака, во всем настроении картины есть что-то важно-торжественное, спокойное, как в былине или исторической думе. Замкнутость, уравновешенность композиции и ритмичные повторения плавких, волновых и круглых линий, насыщенные гармоничные цвета способствуют созданию соответствующего настроения. Упрощенные, обобщенные очертания и формы предоставляют картине монументальность. Каждый предмет выступает в качестве символа.

Касаясь описания картины, можно отметить следующее: центральный образ - казак Мамай. Это собирательный образ, в котором олицетворено все казачество, как стержень народной духовности, его воинственная воспитанность и величество единения с Богом. Фигура казака выполняется на всех картинах канонически. Образ казака на картинах - это величественная, выкристаллизовавшая веками дума народа о своей сущности. Сидит он по-козацки, подобрав и скрестив ноги, в обычной для степняка позе духовного воина. В Йоге она называется «приятная поза - Сукхасана. Позволяет хорошо расслабиться. Создает хорошие условия для функционирования внутренних органов». Этой позицией казак Мамай образует «троицу» - древнейший священный символ могучей арийско-русской духовности, воплощение триединения - сочетание двух волшебных сущностей воедино.

Специфичность внешности «Казака Мамая» предоставляет информацию о личности и роде занятий героя. Это обобщенный и даже немного схематизируемый тип. Он имеет правильный продолговатый овал лица, тонкий нос с горбинкой, черные брови, светлые глаза, длинные усы. Прическа представляет собой выбритую голову с оставленным клоком волос, который преимущественно начинается с маковки (коронной чакры) и спускается змеем-охранником. Такая прическа называется коса, иногда селедка. Данный тип прически казацкий, то есть военный, который характеризует носитель ее как шляхтича-воина и является символом ловкого наследственного обладания военным искусством. Знаком светлоносности казака была чуб-коса на темени, что ее во все времена носили представители военного слоя . «Смерть с косой» - это о человеке, талантом и профессией, которого является изысканное умение убивать, «косить» врагов, а внешним ее признаком является прическа - коса. Именно такую прическу еще свыше тысячи лет назад имели большие князья Руси и их витязи-дружинники, генетические пращуры казаков. У Льва Диякона есть описание внешности большого князя Святослава: «голова совсем обнажена, с одной стороны висел чуб, что обозначало знатный род». Следовательно прическа «Казака Мамая» является давним выразительным символом совершенного воина, который принадлежит к варне кшатриев. В древности и вообще в традиционном обществе вопроса внешности, в частности прически, менее всего было делом моды и личного выбора. Как правило, внешность человека определялась его принадлежностью - этнической, конфессиональной, слоистой. В прическе обычный человек стремился подобию к Богу и Пращурам .

Другие составные части композиции тоже имеют символический характер. Рядом с казаком вещи, которые также обозначают их хозяина как человека военного стана. В частности, сабля, культ сабли - это продолжение древнейшего волшебного культа меча, знак принадлежности к благородному состоянию. Копье, обязательный элемент военного снаряжения казака на картинах. Кроме этого - лук, сагайдак со стрелами, пистоль, мушкет, рог-пороховница, чаша, баклага или кувшин специфической формы с водой или узваром, котомка. Изображение коня есть почти на всех картинах, без него невозможно представить казака ни в мирное, ни в военное время . Культ коня является мощным элементом в культурном комплексе русского казачества, которое имеет истоки из предыдущих эпох отечественной военной истории. Возможная символика коня это олицетворение солнца, солнечной кавалерии «Велесовой книги»: «В небе комонь Суражеев», дощечка 3а.

Есть варианты картины «Казак Мамай» с изображением герба на ветках деревья, что символизирует благородное происхождение казака, как и всего казачества, которое образовалось из состояния русской шляхты. Герб на картине указывает на то, что казак - свободное лицо, равное в правах с благородным состоянием.

На заднем плане некоторых картин маляры размещают изображение кургана, который в народе называли «казацкой могилой». Это — своеобразный памятник казацкой доблести. Могилы являются символом преемственности, единства поколений военных родов. В могилах отдыхают деды, прадеды. Сыновья же вершат начатое ими дело.

Из выше перечисленных элементов сюжета можно определить, что образ «Казака Мамая» - это образ человека, которому божьим провидением начерчен от роду путь духовного величия и войны. Заигрывает горн, вскочит казак на коня и отправится в военный поход, чтобы погрузиться в бой с врагом.

Высокий уровень военного совершенства достигался систематическими упражнениями не только по физической части рукопаша, но и духовными - через систему медитации. На момент времени, изображенного на картине, казаком обладает спокойствие. Он уравновешен, нерушимое его благородное лицо, чистотой светятся глаза, его взгляд пронизывает зрителя, пространство, Вселенную. Казак Мамай в состоянии молитвы-медитации, воспевания и неразрывного единения с Богом, замечтавшись – в поисках мечты, в течении иллюзорного марева. Казак-Мамай на народных картинах - это медитурующий воин. Это состояние дополнительным акцентом, во многих вариантах, подчеркивает легко склоненную на сторону голову «Казака Мамая». Именно в этом спокойствии и кроются глубокая внутренняя сила и мощь. Суть этого откровения в единстве духовной и военной силы, мудрости и действенности. Казак, на определенное время, отложив оружие и кшатрийное военное дело, является брахманом-мыслителем, который возвеличивает душу свою мыслями о Боге и вечном, самосовершенствуясь в самопознании и самосозерцании создает образ совершенного воина-оборотня, который помогает ему опрокидываться на волка во время боя. В народе казак считался колдуном, характерником, потому что совершенный уровень владения рукопашным и военным искусством всегда считался волшебным действом.

В Казаке-Мамае как мифологическом модуле арийского образа жизни соединена мудрость ведунов-рахманов и действенность воинов-кшатриев. Казак-Мамай стал символом взаимодействия двух ведущих слоев традиционного общества духовной и военно-административной, символом единства ведунов и воинов. Это синтез боевой активности и мудрости.

Кобза в его руках - духовно-волшебный инструмент, символ души народной, божественного назначения - акцентировано подчеркивает высокодуховное состояние. Казак Мамай - мыслитель, который создает думу о Боге, величии военного дела, больших воинов и мыслителей земли родной, ратных подвигах, победах и силе оружия. Он существует в системе образов, которые помогают ему совершенствоваться.

***

Продолжение в следующей теме

Коментарі: 1

1 Атаканавратаря 01-12-2018 15:46

Однако по изучаемой теме пока еще нет ни одного обобщающего труда. До сих пор за рамками исследрваний остается осмысление процесса формирования изобразительного искусства Кубани конца XVIII - начала XX в. и определение роли и места его в истории культуры Кубани и России.