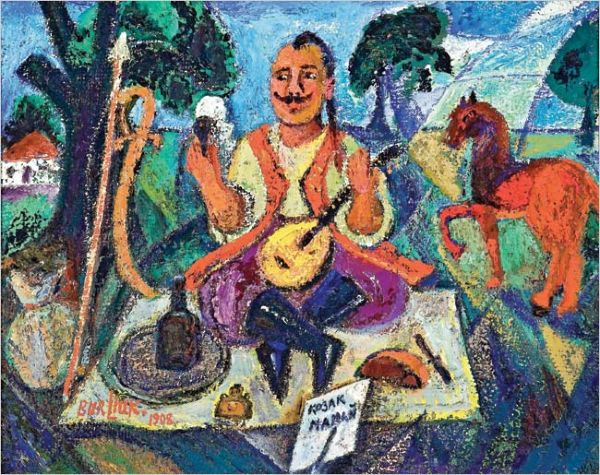

Взаимосвязь казака Мамая и каменных стел. Музыкально-поэтическое творчество Мамаев было неотъемлемой составляющей частью военной культуры и в предыдущую эпоху истории Отчизны. Носителем подлинной, высокого стиля, героической дружинной поэзии были сами члены высшей дружины, наделенные соответствующим поэтическим и музикальним умением и вооружены нужной, техникой.

В наших прославляющих песнях гусли выступают в качестве неразлучного товарища старинного князя или боярина, как бандура дорогой подругой более позднего казака. Князя Иванка «на головке сокол носит, в правой рученке лошадку водит, в левой рученке гусельки носит». В былине Добрыня высокой игрой «на гусельках яровчатах» дает знать присутствующим, что перед ними один из их же товарищей, из высокой жены «будет то дородный (родовитый) добрый молодец, святорусский могучий богатырь».

Воин тогда является полноценным, когда не только учится владеть оружием, а также является творцом прекрасного.

Рядом с казаком - чаша, возможные варианты кубок или кружка, извечный символ брахмана - «чаша знаний». Как и сказано в давнем отечественном мифе, что «с неба упали на землю сделанные из золота плуг, иго, топор и чаша» - символы варновой принадлежности. Чаша - брахманы, топор - кшатрии, плуг - вайшии, иго - шудры. Возможно, рог-пороховница - «рог изобилия» дублирует за своим сущностным символизмом эту же самую брахманскую чашу. Или же наоборот - символизм рога был изменен чашей, а уже рог, не исчезнув, будучи неотъемлемой составляющей сюжета, осовременили новым обозначением - пороховница.

Само слово «казак» происходит от названия варны кшатриев и имеет четкую отечественную этимологию. Есть категория Запорожский Кош – синонимически идентичен категории Запорожское Войско, то есть Кош - войско кшатриев. Атаман кошевой - отец кшатриев. Воин Коша - «косак» (происходит чередование ш-с), опять-таки воин с прической косой. Следующее дежурство с-з - косак - казак [9;63].

Также на картине изображается головной убор казака-кшатрия специфического кроя - фуражка.

Сила состояния казака Мамая настолько мощна, что передается зрителю, завораживает, побуждает к ощущению причастности. Потому что известно - только тогда ты настоящий воин, когда ты настоящий творец. Только умея творчески мыслить, можно побеждать в боях изысканно убивая врагов. На то и другое нужно могучие духовные силы.

М.Ткач: «Что касается имени казака — Мамай, то истоки собственных имен людей достигают доисторических времен и своим происхождением связываются с именами и эпитетами давних богов. А следовательно — имеют общую индо-иранскую языковую почву. Это обстоятельство позволяет искать корень слова «мамай» равнозначно и на почве нашего языка, как одного из самых давних индоевропейских языков». Вероятно, Мамай — это тот, который владеет магией. «Майа» из санскрита — иллюзия. Давний инд. «майя» — виденье, бред, иллюзия, перевоплощение, быстрое видоизменение. Иллюзия или относительность — одна из базовых категорий в мудрости пращуров, а также один из базовых элементов в отечественном рукопаши. «Мамай — это обобщенное название вообще. На подтверждение можно навести выражение »пойти на мамая« (то есть наугад)».

Такую же иллюзорную относительность майї имеют категории реять, маячить, маяться и месяц — имей. Можно допустить, что Мамай это не столько имя, сколько звание мастера майї — умственной мудрости и боевого совершенства гармонично сбалансированных. Тот же М.Ткач: «Имя Мамай является признаком человека, который способен к внутренней трансформации, сосредоточению на самом себе, перевоплощению, переходу на уровень подсознания, способный к волшебному единению с Природой, с Богом. Акт божественного маяння — медитация, сосредоточением» на самом себе.

Имя Мамай есть среди древнерусских имен из старых актов, еще к «татарскому игу». «Мамай - это имя, к сим порам присутствующее в святцах в форме Мамий». Архаичность, отечественность и популярность имени-названия Мамай свидетельствует зафиксированность ее в топониме кургана Мамаева могила и Мамай-гора или Мамай-Сурка (Mamaissor), старое городище (Horodisscze), или город, с крепостным валом старого замка на левом берегу Днепра в районе села Большая Знамянка и в других объектах: «Есть круг Суботова или идо и дуб Мамаев», «В Чигиринском уезде огромный дуб, его называют дубом Мамая» На территории бывших земель Войска Запорожского Низового - протекает река, что, по-видимому, не случайно, за какими-то очень давними народными ассоциациями сохранила название «Мамай-Сурка» или просто «Мамайка». Аналогичное название имеет также один из заплывов Южного Буга.

Почти на всех известных картинах «Казак-Мамай» есть изображение дерева, по большей части дуба. Задний план картины не просто украшен деревом-дубом - это составная часть сюжета. В народнопесенном творчестве это дерево утверждает долговечность народа, его бессмертие, безсмертность. На картинах этот символ Мирового Дерева Жизни - воплощение связи поколений ариев-русов, бесконечности жизни, величия родословной русской. Корень - прошлое, ствол - современное, крона - будущее. Три волшебных мира взаимопроникающего.

Небольшого размера фигуры и сцены, которые видим на картинах рядом с главным героем, — это очевидное дополнение. Дополнением их можно считать потому, что они не имеют по большей части ни логической, ни тесной композиционной связи с большой фигурой казака, который обычно от них даже отвернут и не сворачивает никакого внимания на все окружающее. Откуда бы не происходил тот или другой сюжет, важнейшее то, что он дополнителен, позже, чем сама основа композиции и ее главный образ.

Среди весьма старых вариантов картин «Казака Мамая» встречаем казака, который характерно смыкает пальцы рук. На более поздних образцах под изображением вмещено примитизированное толкование, что Мамай «вши бьет». Что же касается немного странной позы казака, который якобы раздавливает вошь, со всего мирового искусства только «дхъяны-мудра» дает аналогичную композицию. Принимая во внимание всю монументальность элементов сюжета, является неуместным допустить относительно действительно эпохального образа примитивную бытность «битья вошей». Не более реалистичным ли, учитывая достаточно серьезную сохраненность арийского культурного наследия на поприщах нашей Отчизны, допустить данное характерное смыкание пальцев рук как снаговые (энергетические) замки и знаки - мудри, какие используются в Йоге для управления снаговыми потоками и передачи информации. Такое виденье учитывая общую «йоговскую» позицию, которую имеет «Казак Мамай», является больше правдоподобным. Во многих странах Востока распространены подобные изображения людей.

Исторические корни культурной близости Отчизны с Востоком теряются в седой древности. Поэтому время возникновения сюжета характерного для картины «Казак Мамай» и возможный источник «толчка» следует искать в тот исторический период, когда наш народ был объединен с нынешними народами Востока. Давность образа казака Мамая настолько глубока, что можем значить, что это йоги и Будда сидят как казак Мамай, а не наоборот. Потому, что культурные ценности, в частности и Йога, были созданы и путешествовали из Надднепрянщины на восток вместе с племенами ариев, от рода которых происходил и Будда. Образов менее более аналогичных композиции типа «Казак Мамай» немало в восточном искусстве разных времен и народов - от давних алтайцев к иранцам сасанидских суток и, наконец, будиской иконографии.

Общепризнанно, что на территории современной Руси в древности жили арийские племена, часть которых в II тысячелетии к христианской эре отправилась в Индию, а часть осталась, участвует в этногенезе балтийских и славянских народов, среди них и русском. Огромное подобие между языком индоарийской культуры, культового действа и жрецов-брахманов - санскритом и балтийскими и славянскими языками свидетельствует о самых тесных контактах этих народов в прошлом.

Время не разрушает только совершенные и в течение веков выработанные формы, которые крепко вошли в сознание народа. Вот почему и создание композиции фигуры сидячего казака, которая осталась любимой в течение нескольких веков, следует, наверное, отнести к глубокой давности.

Вполне возможно, что тип картины «Казак Мамай» не только существовал в XVII ст., но и отбивал на это время давно составленные, традиционные для национальной живописи стилистические формы. И как бы не изменялись детали и не добавлялись надписи, здесь и там в большинстве достопримечательностей, которые сохранились от более позднего времени, выныривают какие-то черты очень давних прототипов.

Иконографический тип изображения казака достигает своим корнем первого тысячелетия к христианской эре - первому тысячелетию христианской эры.

О давности данного образа говорит не только картина «Казак Мамай». Не случайность и не одиночная удостоверяется другими художественным произведениями более давнего периода, которые сохранились благодаря большей прочности материала-носителя информации - каменным стелам.

Наиболее интересным в рассмотрении нашего вопроса является народное название этих каменных стел - «мамаи». А.Скальковский отмечает: «Много крестов каменных и баб обломанных зовется мамаями».

Народная память четко сохранила прямую связь между каменными столбами и картиной «Казак Мамай», означает их одним и тем же именем - Мамай. Тем же подтверждая предположение, что Мамай это и имя и звание.

Если и картины, и каменные стелы называются одним и тем же названием то явно, что они должны иметь определенную взаимосвязь между собой.

Одним из толчков для народной традиции, что способствовал более крепкому закреплению ассоциации образа «древнего запорожца» со своеобразной позой, могли быть и статуи на степных могилах. Если эти могилы связывались с казаками легко объяснить и фигуры «мамаев» как изображения какого-то древнего казака.

Прообразом «Казака Мамая» можно считать, например, каменные стелы из кургана возле села Керносивка Новомосковского района. Все четыре стороны идола покрыты разнообразными рисунками. Под левой рукой изображенный лук, ниже правой - булава и кинжал, а около пояса - топор, мотыга и молот. Позади растительные узоры на тыльной стороне и обеих сторонах. Изображенное рогатое животное - бык, а на передней стороне - пара коней. Достаточно показательное «дерево жизни», которая подчеркивает хребет, ребра и таз. Надо отметить под корнем деревья ступни. Они подчеркивают коленонаклонность идола. В оформленные Керносивского идола сконцентрированные представления, которые отбиты также на других стелах и гробницах с курганов 3 тысячелетия до н.е. «Косицы» на первых каменных стелах индоевропейцев степей является изображением селедки (стелы из Сватаная, Керносивки). Достоверно ее носили праиндоевропейцы, то есть народ, от которого происходят все другие этносы этой языковой семьи. Археологически прослеживается путь этих племен на восток в Алтай, Индию, Иран. Арии перенесли комплекс праиндоевропейской культуры (в том числе и селедка) в Индию.

Керносивские стелы действительно характеризует лицо кшатрия-воина в позиции, сидя на коленях ягодицами к пятам, которые являются одной из разновидностей позы для медитации, в Йоге называется «поза алмаза - Ваджрасана. Используется в качестве исходной для выполнения многих упражнений, тренировки дыхания, концентрации внимания и созерцания». Также эта поза может характеризоваться и как «за героя - Вирасана. Применяется как исходная поза для тренировки дыхания, концентрации внимания и медитации». Даже название «за героя» сама означает военную сущность данного вида тренировки. На состояние молитвы-медитации указывают также прилагаемые к сердечной и солнечной чакре руки, которые контролируют сердцебиение и дыхание, направляя душу и тело в водоворот Нирваны - неразорванного единения с Богом, символизируя брахманскую сущность. Прослеживается кшатрийная прическа - коса на выбритой голове. Лицо брито с оставленными усами. Имеющееся оружие: булава - символ власти, кинжал, топор, келеп и молот. Изображенный пояс. На тыльной стороне стела имеется елеподобное «дерево жизни» - символ вечности. На картине же «Казак Мамай», учитывая не объемность, а плоскость носителя информации, - «дерево жизни» подается уже как отдельная композиционная деталь, но имеет все то же сущностное содержание. Имеющиеся кони, как и на картине «Казак Мамай», - верные товарищи воина, также тур (образ которого был символом совершенного воинства - «яр-тур»). На потолке есть характерные узоры, которые до нашего времени используются для отделки вышитых рубашек. Возможно это тайные письмена для посвященных.

То есть, «казацкие» признаки внешности встречаются уже на каменных стелах еще пять тысяч лет тому. Они, вероятно, несут образ Бога войны одновременно изображая его земное воплощение через образ вождя-воина, что комплексно соединено в культовом монументе, который также есть и памятником большому пращуру и образцом для совершенствования воина.

Следовательно, из вышеуказанного действительно видно, что сюжетные элементы картины «Казак Мамай» использовались, как менее всего, уже пять тысяч лет назад и на обозначение само человека военного, который несет в себе мощный духовно-снаговый потенциал. Он символизируется в культуре нашего народа одними и теми же признаками в течение значительного исторического периода. Таким образом можем не без основания допустить, что образ картины «Казак Мамай» является продолжением обычая изображения воина-мыслителя от предыдущих эпох отечественной истории, что передавался в виде каменных стелах. Соответственно, прослеживается прямая наследственная линия выполнения с помощью разнообразных материалов и техник архетипического образа, как источники информации для формирования личности совершенного воина.

Обычность композиции, а порой и ее составных частей, даже пустяков, дает возможность сложить представление о достопримечательностях, которые не сохранились, но которые были прообразами-предшественниками картины «Казак Мамай». Эти прообразы, в свою очередь, связанные с еще более давними произведениями, генезисом своей композиции идут в так называемые скифские сутки, и именно эта давность делает, наконец, понятной удивительное постоянство композиционной схемы картины.

Обратим внимание на каменные стелы так называемого скифского периода, которые появляются в VII и существуют до IV ст. до н.е. Выполнены из монолитных каменных глыб или плит, которые обтесали, предоставляя им обобщенную форму человеческой фигуры, следующей обработкой резцом в низком рельефе обозначались детали. Они представляют собой изображение воинов с оружием. Имеют бритое лицо с усами подковообразной формы. Руки согнуты под прямым углом и составлены над поясом одна над другой. В более поздний период права согнута под острым углом и держит ритон. В большинстве случаев воин изображен в шлеме с ногайкой в руке подпоясанный широким поясом, вооруженный мечом, боевым топором и луком в верху, есть массивная гривна. Иногда этажом вверху подвешенная чаша.

Пояс кшатрия — кушак. Пояс с разнообразным оружием на нем обязательный элемент каменных изображений индоевропейских воинов, которые проживали в степях 5-3 тыс. лет тома. На каменных стелах самых давних индоевропейских воинов Северного Причерноморья неотъемлемым элементом является не только боевой пояс, но и гривна. Гривны обязательно присутствующие на каменных стелах скифских воинов.

Константин Багрянородный в произведении «Об управлении империей»: «Этот народ мы называем скифами или гуннами. Правда, сами себя они зовут руссами».

Никаких локальных особенностей проследить не удается, напротив, можно говорить о стандартизации стоел на широкой территории от Подунавья в Предкавказье.

Также на определенных стелах можно проследить оголенность головы и наличие прически косы. Возможно не каждый стел передавал именно образ воина-вождя. Наличие нагайки опосредствовано указывает на присутствие коня, как и в предыдущих так и в следующих периодах, когда его изображали на самих произведениях. Рог или чаша является сущностью брахманского начала в образе совершенного воина.

Таким образом, и в так называемый скифский период, мы благодаря продолжительности материала-носителя информации - каменным стелам, встречаем аналогичный двум выше перечисленным обобщенный образ воина-мыслителя - образца для формирования совершенной личности.

Каменные стелы - «мамаи» арийского и так называемого скифского периодов, топонимы и гидронимы с категорией «Мамай», земли Войска Запорожского находятся на одной и той же территории, которая указывает на этнокультурную связь и наследственность.

Завершая анализ проработанных образцов отечественного монументального искусства, можно отметить, что все они проносят сквозь тысячелетний исторический период образ воина-мыслителя с наличием вооружения и величественных духовных стремлений.

В образе идола утверждался идеал воина, достойного вкуса и оставалась память о наилучших героях народа для будущих поколений. Вглядаючись в застывшие образы пращуров можно найти большое содержание жизненного и военного опыта, сохраненного для нас в канонических формах.

Невозможно отбрасывать то, что образы мамаев имели культовое значение, пережитки этого были известны еще в достаточно позднее время. Так И.Сахаров в книге «Сказания русского народа» (в 1849 г.) отмечает, что во многих воинских заказываниях обращаются к мужу каменному или девице красной, что ратным делом красуются и завещают, чтобы пули были не в пули, встретили не в стрелы, и шли бы они в чистое поле, у Материнского Сыра Землю, и, чтобы ножи булатные, сабли острые, пищали, топоры и бердиши были смирными и вреда бы не делали.

В курганном могильщике Ясинувати 2 или группа «Откопанная могила», один из курганов, построенный в, так называемое, скифское время, представлял собой святилище. В нем могильная яма не найдена, что позволяет сделать вывод о культовом назначении кургана. Стелла, которая должна была стоять на вершине крепиди, в результате ее разрушения очутилась на глубине 1,4 м. Стелла из гранита. На лицевой стороне в неглубоком рельефе высеченное изображение мужчины с овальным лицо, прямыми бровями, носом и ртом. Под бровями круглыми углублениями обозначенные глаза. На шее изображена многовитковая гривна, на грудной плоскости обозначенные руки с ритоном. На «талии» - широкий пояс, к которому подвешены акинак и чаша. На левой боковой грани висит горит, из которого выступает лук. И в данном случае мы встречаем меч, гривну, пояс, лук - признаки кшатрийной сущности и чашу - признак брахманской сущности.

Образы отмечены в каменных стелах и картине «Казак Мамай» можно отнести не только к категории искусства, которое удовлетворяет эстетические потребности, или фиксирует определены исторические личности. Их можно рассматривать в формате необходимого наглядного пособия-инструкции для выполнения определенной суммы упражнений и психологически-духовных настроек, которые формируют навыки совершенного обладания телом и душой для завершения силы духа. Архетипические образы воинов-мыслителей являются воплощением благородной орийско-русской души, которая сочетает в себе два духовно-волшебных начала: кшатрийно-военный и брахманско-мислительный, что вместе с самим образом, образуют триединство. Тем же утверждается отечественный обычай творения личности с мощной силой, уравновешенным умом и высокой Божественной духовностью, способной к большим поступкам. Через осознание и отождествление с древнейшими архетипическими образами развивается полноценная личность современного русина - воина-мыслителя, который бережет многотысячелетнюю Русь.

«Казак Мамай» и каменные стеллы – «мамаїи» - концентрированная воля души народа, олицетворенная в материализованных образах архетипического героя. Военно-казацкая внешность - это акцентированный признак благородного происхождения и высокой степени боевой ловкости кшатрия, его совершенства как профессионала-воина, что предопределялось определенным родом таланта, который генетически передавался с поколения в поколение в родовых династиях воинов-лидеров.

В результате исследования можно отметить, что картины «Казак Мамай» и каменные стелы - «мамаи» имеют общее этнокультурное происхождение, являясь не только элементами отечественного изобразительного и монументального искусства с неопровержимым художественным и историческим значением, которые символизируют архетипический образ совершенного отечественного воина-мыслителя, но являются сущностными образцами для формирования новых поколений мамаеподобных личностей.

Практической перспективой является донесение данной информации к широким кругам молодежи, что и было целью создания пращурами всего комплекса образов Мамаев, монументальных и изобразительных; это в свою очередь даст следующий толчок для будущих исследований в этом направлении и отыскания других образцов архетепических образов, существующих в системе отечественной военной подготовки и мудрости.