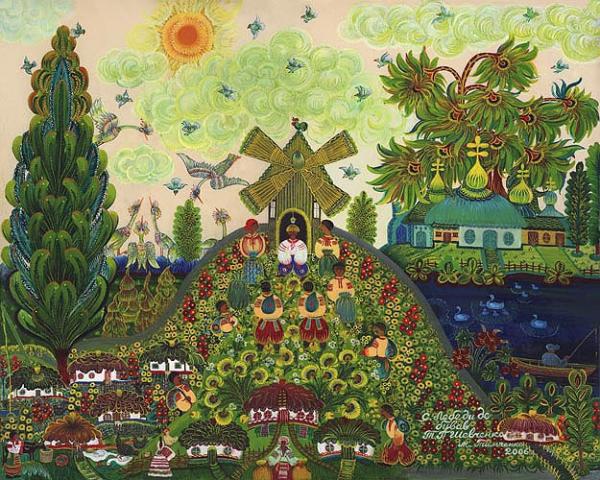

Марфа Тимченко, народная художница Украины. Позади долгая, непростая, но, мне кажется, счастливая жизнь. Сегодня, как и вчера в ее руках неизменный карандаш, перо или кисть…

В будущем Марфа Ксенофонтовна планирует выпустить книгу и создать музей, где можно будет показать свои работы, произведения своего мужа — тоже народного художника Ивана Скицюка, дочери Елены Скицюк и других коллег по цеху, черпающих вдохновение из народных источников.

Пока же практически все творческое наследие семьи хранится в небольшой мастерской, где мы и встретились с Марфой Тимченко. Среди развешенного, расставленного или сложенного на стеллажах многоцветного великолепия я ощутил себя героем сказки. А в глубине комнаты сидела такая же сказочная, добрая старушка, которая неспешно вела свой рассказ…

— Как вы выбираете сюжеты для своих работ?

— Просто вспоминаю, какие случаи со мной происходили. Рисунков о детстве уже больше сотни. Я всегда в работе, даже когда нездоровится. Не в мастерской, так дома. Работаю карандашом, пером, реже — красками. Бывает, когда думаю над какой-то картиной, то и ночью встаю, когда возникнет идея. Набросочек сделаю или запишу. Пишу вот понемногу. Хотят что-то там издать! У меня много воспоминаний… Иногда думаю, как я могла на такое отважиться? Скажем, в 1933 г. лазила в реку под крутой горкой, рвала рогоз и кормила больную маму… В детстве боялась, что скачусь с горки и утону. Вот я это все и нарисовала. Сейчас, кажется, не пошла бы туда ни за что. Но тогда есть сильно хотелось, приходилось скатываться что бы добыть еду!.. Вот этой картинкой и заинтересовалась Людмила Николаевна, учительница истории из Петриковки. Звонит и просит, мол, приеду к вам, расскажите, что еще помните о 1932-1933 гг. и о голоде. Приехала, привезла мне фотографии из петриковской школы, где я училась. Я на них себя не узнала. Все там такие малюсенькие, закутаны в пальто, платки… 4-й класс!

Там и учитель мой — Александр Федосеевич Статива. Он организовал в 1936 г. школу петриковской росписи, которая существует до сих пор. Вспоминаю его — аж до слез! Если бы не он, не знаю, кем бы я была! Александр Федосеевич преподавал рисование и черчение. Раз в месяц проводил выставки ученических работ. Мои рисунки в них принимали участие, еще я пробовала делать делать картинки из разноцветного стекла, стеклянная мозаика выходила красивой и яркой, но вскоре отказалась от этой идеи, раздобыть разноцветное стекло в то время было не так легко. Потом мама заболела и я оставила школу. Как-то, помню, вернулась я из колхоза, приходит он: “Марфушка, я ездил в Киев, и мне разрешили открыть школу. Я собираю талантливых деток”. Я, как ласточка, полетела в эту школу! А как радовалась, когда меня взяли! Словом, если бы не мои учителя, я так и осталась бы в колхозе.

— А правда, что вы мечтали стать трактористкой?!

— Ой, очень хотела! Вокруг трактора так и бегала — до того мне хотелось быть трактористкой!

— А о лампочке расскажете?

— (Смеется). Была история. Вот, кстати, она нарисована… Знаете, как оно в селе? Был у нас фитилек на печи — бутылочка, в нее наливали масло, закрывали железкой и вставляли нитку потолще… Ну и горело так. Только затухало от каждого вздоха, так что мама с папой и дышать запрещали — надо было экономить: спички же дорого стоили! Вот я и рисовала с таким фитильком, сидя на печи. Мама рассказывала, что я еще с пеленок рисовать любила. Палец в рот — и ну всю печку измазывать!

А отец мой работал в Днепродзержинске (тогда — г.Каменский. — Ред.) и однажды рассказал мне об электрической чудо-лампочке, которая ночью светит так, что хоть иголки собирай! И мне так хотелось узнать: какая она, лампочка эта? Эх, если бы мне такую! Как бы я рисовала! Я вылезала на самые высокие деревья — так мне хотелось лампочку увидеть. Как-то забралась на сарай, увидела городские огоньки, замахала руками, закричала от радости, да и свалилась. У меня и картинка такая есть, как меня водой отливают…

Сколько я просила маму взять меня с собой в город, посмотреть лампочку! Все зря. Но однажды, когда они с тетей собирались в Днепродзержинск, я как-то их упросила! Путь был неблизкий — 20 км. Выходили еще с ночи, чтобы добраться к восходу солнца. Несли на базар ягоды, хлеб, сало, молоко. Дошли мы до Днепра, переправились в лодке — и мама показывает мне лампочки на столбе. Сколько я на них глазела, уж и не знаю… На обратном пути я уж не чувствовала ног, но все равно бежала. Я же лампочку увидела! Потом две недели не могла сама ходить. Родители меня на руках выносили в сад. Даже боялись, что я стану инвалидом… Вот такая была у меня лампочка!

— А как вас встретил Киев, когда вы приехали учиться в школу мастеров народного декоративного искусства?

— Мы поехали с Петром Прокопенко. Папа сколотил мне огромный деревянный чемодан, покрасил его синей краской, повесив на него дверной замок. Приехали, сели на чемоданы. А спросить дорогу в Лавру, где размещалось училище, стесняемся. К тому же почти все говорили по-русски, а мы-то не очень его понимали… Так досидели до самого вечера. Словом, дорогу узнавала я.

Петя так и не отважился. Выбрала какую-то сельскую женщину попроще, городскую спрашивать побоялась… Сели на трамвай, поехали в Лавру. А там в церкви как раз вечерняя служба правилась. Мы от такой красоты и забыли, что приехали в училище. Училище было по соседству с собором. Поселили нас. Помню, только легла, а тут лаврские колокола как зазвонят! И мне так тяжко на душе! Я так плакала! Думаю, как я буду без родителей, как они будут без меня… А с утра нас вызывают.

Развесили наши рисунки в классе и отправили погулять часок. А я страшно боялась сдавать конституцию (смеется). Позвали нас. Подходит ко мне преподавательница по вышивке и улыбается. Ну, думаю, наверное уже не буду конституцию сдавать! Словом, приняли нас с Петей без экзаменов. А в 1941 г. учеба стала платной. Родители мне помочь не могли, так что я взяла свои рисунки и пошла в Художглавкфарфор проситься на работу. И меня определили сперва на Киевский, а потом на Коростенский фарфоровый завод.

Я училась растирать краски, правильно класть мазок… А тут война. Всех отправили в Киев. Город бомбили. А потом всех снова загрузили в поезд и отправили неизвестно куда. На одной из остановок я случайно узнала, что мы рядом с Днепродзержинском… Под утро пришла домой. Родители, конечно, — в слезы. Побыла я с недельку дома, встала на учет и пошла в колхоз вместе со своей подружкой, тоже народной мастерицей Верой Клименко. Как-то раз мы пропалывали буряки, а колхозницы стали над нами подтрунивать — это вам не горшки малевать! Но мы старались все делать не хуже других, и над нами скоро перестали смеяться.

— А что немцы, не заинтересовались народным искусством?

— Немцы заводом очень интересовались! От кого-то узнали, что я работала на фарфоровом заводе, и вызвали меня. Спрашивают, знаешь технологию? Сможешь здесь организовать производство? Я, говорю, только расписывала тарелки, да и то еще не очень-то научилась! Когда наши пришли, мы с Верой помогали в полевом госпитале. А потом вернулись в Киев. Отец сказал, раз ты уже начала учиться, иди учись дальше.

— Многие ли мастера петриковской росписи, ваши сокурсники, после войны вернулись к творчеству?

— В 1945-1946 гг. почти всех нас вызвали в Киев — Галину, Веру Павленко и их маму Прасковью, Татьяну Пату… Поехали мы с Полиной Глущенко, а потом вызвали и Веру Жукову-Клименко. Работали в мастерских при школе мастеров народного декоративного искусства, делали росписи на бумаге, на деревянных шкатулках. Работали на фарфоре: в 1954 г. поступил огромный государственный заказ, и для его выполнения задействовали всех мастеров. Работали при Академии архитектуры — расписывали парадные залы, фойе в послевоенных новостройках, магазины. Но жилось нелегко.

— А правда, что в вашу судьбу вмешались президенты сразу двух архитектурных академий — московской и киевской?

— Была такая история. После войны же разруха была. Нас с Полей поселили в комнатку с дверями прямо на улицу, с дырами в окнах… Кровати дощатые, постели нет. Мы насобирали травы да сена в саду Академии архитектуры. Снег в дыры да в щели задувало. А жена художника Георгия Якутовича знала, что мы бедовали, так она нам то сухарик на форточку положит, то бубликов… Зарплата — 600 руб., а буханка хлеба стоила 200 руб. Тогда как раз заказ поступил: ехать расписывать дачу Никите Хрущеву в Переяслав-Хмельницкий.

Я тяжело заболела, и Поля поехала одна. Через несколько дней слышу, что кто-то стучит в дверь. И вот заходят… президенты двух академий: Владимир Игнатьевич Заболотный — украинской, и второй, уж и не помню, как звали, — русской. Русский, как увидел нашу комнату, говорит: “Владимир Игнатьевич, ну как ты можешь? Талантливые девчата — и в таких условиях живут!”.

А тот как стукнет кулаком по столу: “Я же не знал!”. Словом, Заболотный говорит, собирай, мол, свои манатки, у меня пустая комната, будешь там жить. А я думаю: боже, к таким высоким людям, да я же не пойду! Попросила я, чтобы нам дали ту комнатку, где раньше завхоз жил. Московский гость еще через пару дней пришел и продиктовал мне заявление, чтобы стать членом Союза архитекторов. Я уж написала за себя и за Полю. Тогда-то мы литерный паек получили, выписали нам отрезы на платье и пальто.

— Говорят, что расписанные вами вазы дарили Ричарду Никсону, Фиделю Кастро, другим высоким гостям Советского Союза…

— Да, когда я работала на заводе, то делала такие огромные вазы. Для Владимира Щербицкого на один юбилей и на другой. Николая Гоголя расписывала, Тараса Шевченко, Лесю Украинку… Делали мы вазы с портретом Ленина и с гербами всех республик. Леониду Брежневу рисовала вазу. А заграничных я и не выговорю: Иосип Броз Тито, Мао Цзэдун…

— У вас сложилась целая семейная династия народных мастеров-художников.

— Да, муж мой, Иван Степанович Скицюк, тоже был художником. Аленку (дочь) мы думали отдать обучаться искусствоведению. Когда она заканчивала школу, мы с мужем как раз уезжали в командировку. Он ей и говорит: “Вот тебе мамина работа — скопируй к нашему приезду”. Вернулись мы через месяц, смотрим, работа до половины сделана. Ну, думаю, прогуляла… Тут смотрим: а она мою работу, видно, отложила и стала рисовать свои. Да такие красивые по цвету, композиции… И, что интересно, совсем не похожи на наши. Но в технике моей нарисовала — в петриковской!

— А как расписывали хаты в самой Петриковке? Правда, что расписные малевки делались не прямо на стене, а на бумаге, а потом наклеивались на стену, и что картинки эти можно было купить?

— Сперва расписывали прямо по побелке. А еще мама из ржаной муки варила густой клей, мы клеили эти полосочки на карниз дымохода. Потом тоненькой кисточкой из кошачьей шерсти обводили их разными цветами, чтобы кантик поддерживал основной рисунок. Посередине дымохода у нас было большое зеркало (ниша). Туда вклеивали цветок побольше.

Вокруг зеркало тоже обводили цветными узорами — зелеными, синими, красными… Красивые выходили печи! Дети в окно к нам заглядывали — посмотреть, как у Марфушки красиво в хате! И командировочных к нам всегда отправляли “гостить”. Еще мы делали из старого тряпья дорожки. Мама лоскуты разрезала на узенькие ленты и красила в разные цвета, мы сматывали их в клубки, а потом мастерица из соседнего села ткала из них дорожки — на пол, на печь. Все такое простенькое, но приятное — цветное!

— Иногда мы теряем настоящие произведения не в горниле войны, а в мирное время — то ли по незнанию, то ли из-за душевной черствости… Одного из самых масштабных ваших произведений — монументальных росписей детского магазина “Сказка” в Киеве, увы, больше нет…

— “Сказку” начали строить в 1979 г. к Международному году ребенка. Мы сразу с мужем и дочерью взялись за дело. Посмотрели магазин. Там печь была посередине. Широкие колонны и огромные окна. На эскизы ушло около трех месяцев. Ну и масштабы были нешуточные — до 50 сказок! Расписывали все больше года. Работа адская.

Попробуйте такой магазин расписать тоненькой кошачьей кисточкой! Аленка тогда была беременная, а забиралась на эти козлы. Но магазин получился на славу! Помню, когда мы закончили, телевидение приехало, народу — тьма. А деток сколько в окна царапалось — посмотреть на сказочных птиц-зверушек! И вот как-то позвонили нам знакомые и сказали, что магазин уничтожили. Я тогда как раз ногу сломала, но с палочкой таки пошла посмотреть. Вы знаете — ящик посылочный, и больше ничего! Неужели евроремонт лучше сказочных росписей?!

— А сохранились ли где-нибудь ваши монументальные работы?

— После “Сказки” нас пригласили расписать детскую библиотеку в Белой Церкви. Три “сказочные” зала там работают и по сей день. Расписывали мы еще школу в с.Чкалово на Херсонщине.

— Учиться вы начали с самого детства, но диплом о высшем образовании получили только в 65 лет. Как так вышло?

— Это еще что, мы учились вместе с Иваном Степановичем, а ему тогда уже стукнуло 80! Как-то в Союзе художников пошли слухи, что туда не будут принимать без образования. Ну, мы с Иваном Степановичем решили: нужно образование получить. Муж первым поступил, потом я. В заочный университет в Москве.

Платили мы 40 руб. в квартал, посылали свои работы. Дети, правда, были против. Говорили, зачем это вам? Но мы продолжали. Наш преподаватель Шмелева заинтересовалась моей техникой. Нам и выставку предлагали в Москве организовать. Но мы стеснялись, что мы такие студенты — ему 80, а мне 65. Познакомиться с нашей преподавательницей нам так и не довелось. Началась перестройка, и было уже не до выставок. А в дипломе у меня написано, что закончила я университет с отличием!

Марфа Тимченко, народный художник Украины, мастер петриковской росписи

Родилась: 25 марта 1922 г. в с.Петриковка Днепропетровской обл.

Образование: Школа петриковской росписи в родном селе (1938 г.); Киевская школа мастеров народного декоративного искусства (1941 г.); Московский заочный народный университет изобразительного искусства (1987 г.).

Карьера: с 1953 г. — работала на Киевском и Коростенском фарфоровых заводах; выполнила ряд монументальных интерьерных росписей.

Звания и награды: член союзов архитекторов и художников Украины; лауреат премии им.Екатерины Билокур; лауреат Национальной премии Украины им.Тараса Шевченко (2000 г.).